- AEC et crise mondiale (2012)

- Abolitions de l'esclavage

- Armées (2005)

- Armées (2015)

- Arrière-cour des États-Unis

- Bassin Caraïbe et crise mondiale (2008)

- Essequibo : territoire "réclamé", territoire convoité

- Europe dans la Caraïbe (2007)

- Géopolitique de la Guyane

- Géopolitique de la Martinique et de la Guadeloupe

- Indépendances

- La Mosquitia, protectorat anglais dans les colonies indépendantes

- Les frontières

- Les processus de «réincorporation nationale» et de créolisation

- Mosaïque institutionnelle (2015)

- Pan-caribéisme d'Eric Williams

- Rapprochement Cuba - Etats-Unis

- Statuts et carte politique (années 1990)

- Statuts politiques (2012)

- Tensions ethniques

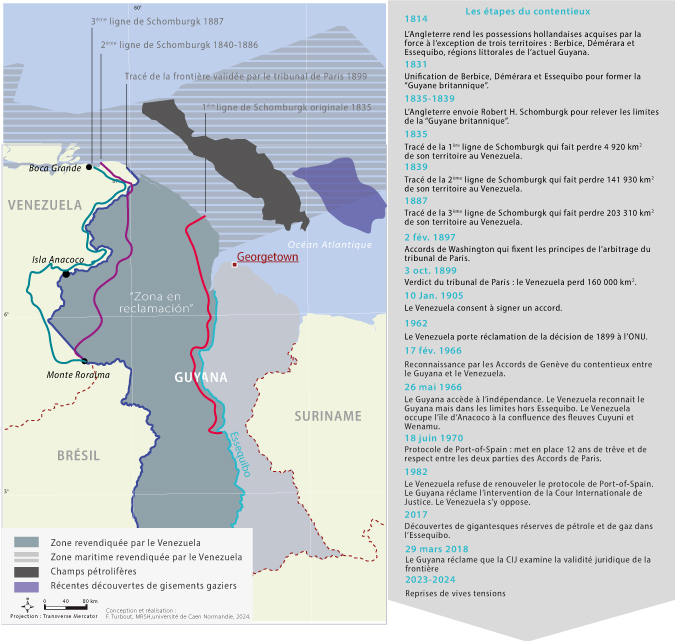

Alors que le Venezuela et le Guyana s’opposent en cette fin d’année 2023 sur la question de l’Essequibo, un territoire contesté et objet de toutes les convoitises des deux côtés de la frontière, il semble opportun d’apporter un éclairage sur cette question en rappelant notamment, l’importance de l’histoire et de la géographie dans la genèse de cette discorde.

L’histoire, tout d’abord, faite de tensions, d’appels à arbitrages internationaux successifs, de reculs et d’avancées, l’Essequibo est un point de tension depuis plus de 4 siècles entre puissances coloniales européennes, puis entre États indépendants, l’ensemble sous couvert de l’emprise du géant nord-américain.

La géographie ensuite, celle d’un espace inhospitalier, sauvage, tropical et difficilement maîtrisable, en plein territoire amazonien, dont les limites restent floues, un territoire riche de ressources à exploiter, traversé par un fleuve majeur, l’Essequibo.

1. Histoire à rebours d’une contestation d’actualité

Dès le 17e s., la conquête des territoires bordant l’Atlantique, sur l’actuel plateau des Guyanes, est un enjeu majeur pour les grands Empires qui se partagent déjà ce nouveau continent, dont particulièrement le Portugal et l’Espagne. Les fleuves marquent alors les limites des territoires conquis, des comptoirs s’y installent, le commerce et les échanges s’y développent. L’Espagne met alors en place un commerce de l’exclusif, interdisant à ses colonies d’échanger avec le reste du monde. Comment, dans ces conditions, ne pas attiser les aspirations commerciales des autres puissances de l’époque ?

France, Provinces Unies et Angleterre s’opposent alors aux empires portugais et espagnols bien implantés dans cette zone. Les tensions entre États prennent toutes leurs vivacités dans le cadre des échanges maritimes et notamment lors des escales dans les ports ou comptoirs, mais aussi lors de guerres de courses ou d’actes de pirateries. L’appropriation des littoraux est un enjeu d’importance. Il permet de développer ces échanges, de prendre pieds sur des territoires dont les richesses et surtout l’or, sont convoitées et indispensables au commerce international et aux financements des économies modernes et des guerres. Chacun cherche son Eldorado. Alors que l’empire ibérique prend fin, les trois Guyanes actuelles sont en fait les têtes de pont des implantations européennes sur le continent américain, des territoires riches de ressources et portes d’entrée vers l’Amérique dans sa globalité. C’est dans cette zone du monde que vont se cristalliser dès lors les rivalités entre grandes puissances coloniales. Le plateau des Guyanes, une de ces zones enviée et convoitée, en devient l’échiquier.

Les puissances se lancent alors dans la découverte et la conquête de ces territoires inhospitaliers, dangereux et difficilement accessibles. En réalité, dès le 16e s., les fleuves deviennent des vecteurs de ces découvertes, comme ce fut le cas de Walter Raleigh, explorateur anglais qui découvre et remonte l’Orénoque. L’Angleterre prend alors possession de ces nouveaux espaces inconnus regorgeant d’or, ces « Eldorados » que chaque puissance de l’époque cherchent à s’approprier au dépend des peuples autochtones. Parfois, les États s’approprient illégitimement des portions de territoires, des enclaves, comptoirs ou établissements pour y développer des échanges. Les Provinces Unies occupent ainsi les établissements espagnols de Berbice, Démérara et Essequibo, qui par le Traité de Munster1 deviennent hollandais. Il en sera ainsi jusqu’au 19e s., quand l’Angleterre parviendra à s’imposer dans la région. Par le Traité de Londres en 1814, l’Angleterre restitue les colonies hollandaises qu’elle s’était appropriée de force sauf trois d’entre-elles : Berbice, Démérara et Essequibo. En 1831, ces trois territoires sont unifiés par la couronne britannique et prennent le nom de Guyane britannique, répondant ainsi aux objectifs d’expansion de l’Empire. La question des limites et des frontières est cruciale en ce début du 19e s. dans un monde ou l’économie traditionnelle est centrée sur l’occupation des zones de plaines, surfaces cultivables faciles d’accès et répondant aux besoins d’une économie de plantations, de riz, de cannes, de plantes tropicales. Mais le monde en Europe change et la révolution industrielle en marche nécessite de nouvelles ressources, notamment issues des sous-sols. Dès lors, il faut étendre l’espace connu pour s’engager sur des voies hostiles parfois, dans la découverte et la maîtrise de nouveaux espaces ; les abords des fleuves sont de ceux-là. Ces territoires bordant l’Atlantique sont jusque là délimités par les grands fleuves qui y débouchent : Essequibo, Démérara, Orénoque, Suriname, Berbice, Maroni, Oyapock, Amazone...Les marges sont composées de hautes terres mal connues et c’est là justement que les ressources naturelles peuvent potentiellement se localiser et être exploitées.

Aussi de 1835 à 1839, le Royaume britannique envoie un explorateur cartographier les hautes terres bordant l’Essequibo, les bassins de l’Orénoque et du Rio Negro. Robert H. Schomburgk cartographie, relève et dessine les limites de ces espaces nouvellement explorés. Successivement, il définit trois séries de limites : la première grignote côté vénézuélien quelques 4 920 km², la seconde en 1839 permet de gagner 10 000 km² de plus (La zone atteint alors la superficie de 141 930 km2 précisément) et la troisième en 1887 fixe la limite encore plus à l’Ouest, et étend la zone de l’Essequibo sur le Venezuela pour une superficie totale gagnée sur l’espace vénézuélien de quelques 203 310 km². Le Royaume-Uni publie ses nouvelles cartes portant le tracé de la « ligne de Schomburgk » et tente ainsi de légitimer l’occupation de cette portion de territoire.

Que fait donc le Venezuela face à cette expansion et au grignotage progressif de son territoire ? Il subit, menace mais se heurte à la puissance impérialiste anglaise. Le pays est en proie à une instabilité politique, aux guerres internes et ne peut seul, s’opposer à l’Empire britannique. De plus, toujours dans cette logique entretenue depuis le 17e s. et renforcée au 19e s. de recherche de ressources, des gisements importants d’or sont découverts dans le bassin de l’Essequibo, à El Callao et El Dorado. C’est une raison supplémentaire de repousser autant que faire se peut la limite de la frontière.

En 1887, alors que la limite revendiquée par le Ministère des colonies anglaises agrandit de plus 200 000 km² la Guyane britannique, le Venezuela fait appel de la Doctrine Monroe en vertu de laquelle le continent américain doit être protéger de nouvelles interventions colonisatrices européennes. Il demande à être représenté par les États-Unis pour contraindre le Royaume-Uni à accepter un arbitrage et reconsidérer le tracé de la frontière, espérant ainsi que les rapports de force soient inversés. Cette « zona en reclamaciòn » comme la nomme les Vénézuéliens qui n’ont jamais accepté ce découpage ; la perte de l’Esequiba se traduit dès lors par une lutte juridique.

2. Intangibilité des frontières : prescription acquisitive versus utis possidetis juris

Le Royaume-Uni défend dans sa politique impérialiste le principe d’intangibilité des frontières et défend la clause de prescription acquisitive. Cette clause légitime le fait suivant : si un pays occupe par la force un espace pendant plus de 50 ans, s’il agit comme le propriétaire de cet espace, et même s’il n’en a pas le titre, alors il acquiert du fait de cette occupation, un droit de propriété sur le territoire.

Le principe d’intangibilité des frontières maintes fois utilisé par l’Empire britannique repose sur le fait qu’il ne peut exister à la fin d’un conflit, des terres non attribuées, « terra nullices », qui n’appartiennent à personne.

A l’inverse le Venezuela défend le principe d’Utis posseditis, qui implique que les frontières doivent être fondées sur des titres de propriété, ceux de l’Espagne de 1810, avant que l’Empire espagnol ne soit chassé de cette partie du globe.

Il faudra dix ans de négociations entre États-Unis et Royaume-Uni pour que le Venezuela accepte les règles d’un arbitrage sur cette question et sur la composition d’un tribunal qui devra statuer sur un règlement du litige. Le 02 février 1897, l’accord de Washington entérine les principes de l’arbitrage et va plus loin en établissant ceux de la prescription acquisitive, de la domination politique exclusive et de la colonisation effective, trois motifs qui sont valables pour établir la propriété d’un territoire. Le Venezuela signe enfin, il ne peut s’opposer au Royaume-Uni et craint de lasser le géant américain et ainsi de perdre son appui.

Deux ans plus tard, le tribunal est réuni à Paris, loin du terrain de conflit. Le tribunal est composé de deux juristes anglais, de deux citoyens américains et d’un président russe mais qui a fait ses classes au Royaume-Uni. Dès le départ, les dés sont pipés. Le président du tribunal bascule du côté anglais et le 03 octobre 1899 le tribunal ainsi constitué donne raison aux Anglais. Le Venezuela se voit amputer de quelques 160 000 km² de terres, de plus de 200 kilomètres de côtes ouvrant sur l’Atlantique, et ceci presque sans réagir. Il faut noter qu’au moment où le verdict est rendu, le Venezuela connaît d’importants troubles politiques : Cipriano Castro à la tête de sa propre armée privée prend le pouvoir et instaure une dictature. Il se fait appelé le « caudillo nationaliste » et se dit particulièrement hostile à toute prise d’intérêt de gouvernements étrangers, notamment anglais et allemands, au Venezuela. Ce renversement du pouvoir en place renvoie la question de la Guayana Esequiba au second plan.

Le Venezuela ne peut accepter cette sentence, cependant, sous la pression, le 10 janvier 1905, le gouvernement vénézuélien consent à signer un accord fixant la frontière établit en 1899.

Il faudra attendre 1962 pour que le Venezuela porte une réclamation à la commission de politique spéciale de l’ONU. Le Venezuela a accepté la sentence de 1899 sans pour autant renoncer au territoire de l’Esequiba Guayana, cette portion de terre que le pays nomme « zona en reclamaciòn ». Le but de cette réclamation portée devant l’ONU est de régler au plus vite ce conflit, avant que le Guyana n’accède à l’indépendance.

Le 17 février 1966, les Accords de Genève reconnaissent le contentieux qui oppose le Venezuela au Guyana et la contestation de l’Essequibo. Trois mois plus tard, le 26 mai 1966, le Guyana accède à l’indépendance. Le Venezuela reconnaît l’existence de ce nouvel État indépendant mais dans des limites qui excluent le territoire à l’Ouest de l’Essequibo. Les négociations entre les deux pays sont au point mort et le Venezuela occupe l’île d’Anacoco.

Le 18 juin 1970, suite à la signature de l’accord de Genève, le Venezuela signe le protocole de Port-of-Spain et s’engage à respecter durant 12 ans les termes de l’accord. En 1982, douze ans plus tard, le Venezuela refuse de renouveler le protocole et propose d’engager des négociations directes. Le Guyana est contre et réclame l’intervention de la Cour Internationale de Justice (CIJ). Le Venezuela s’y oppose.

Il était en effet prévu dans l’accord de Genève que si les pays n’avaient pas réglé au bout de ces 12 années le conflit qui les opposait, les pays pouvaient faire appel au Secrétaire Général de l’ONU ou à un organisme international. Les deux pays acceptèrent l’intervention du Secrétaire Général de l’ONU. Ce dernier choisit de faire appel à la méthode « des bons offices » qui permet l’intervention bienveillante d’une personne ou d’un État pour amener les deux États à négocier.

Force est de constater que depuis cette date, la méthode des bons offices n’a produit aucun résultat. Le Guyana maintient sa volonté d’une intervention de la Cour Internationale de Justice mais le Venezuela s’y oppose toujours. Le 29 mars 2018, le Guyana dépose une requête devant la Cour. Le Guyana souhaite que la Cour examine la validité juridique de la sentence promulguée par le Tribunal de Paris, et notamment la définition de la frontière. Le Venezuela considère le verdict du Tribunal de Paris de 1899, nul et non avenu et ne veut pas prendre part à la CIJ. Cette dernière d’ailleurs hésite à intervenir dans le règlement du conflit, se jugeant incompétente en la matière. Elle s’est finalement déclarée apte à statuer sur la frontière mais ne peut revenir sur la validité de l’accord de 1899.

Dans l’attente de sa décision, la situation reste inchangée : le Venezuela conteste l’accord fruit d’une décision rendue alors même que le pays en proie aux guerres internes, n’était pas en mesure de se défendre. Si la balance penche de son côté, le Guyana risque de perdre les deux tiers de son territoire. Cette zone tant convoitée regorge de richesses : or, bauxite, fer, cuivre, nickel, manganèse, diamants, hydrocarbures. Les fleuves sont d’énormes sources de production hydro-électriques.

En 2017 Exxon Mobil découvre dans les zones des blocs Stabroeck et Liza, en mer, d’énormes réserves de gaz et de pétrole estimées à plus de 1,4 milliards de barils, réserves que convoite la société vénézuélienne de pétrole, la PDVSA.

La remise en cause de la frontière, outre des avantages économiques, a évidemment des conséquences géopolitiques. Si la « zona en reclamacion » retourne au Venezuela, non seulement le territoire s’agrandit mais en plus, l’espace maritime s’accroît de plus de 200 km de côtes, permettant l’accès aux gisements offshores, mais aussi d’ouvrir le commerce atlantique, particulièrement pour les exportations d’hydrocarbures. Les fleuves pourraient être utilisés comme voies navigables connectées en réseau et permettant d’irriguer le commerce dans tout le territoire. Côté guyanais, si la frontière avance, le pays sera alors réduit à peau de chagrin, vidé de ses ressources minérales et hydrocarbonées, coupé de l’accès aux gisements offshores pétroliers et gaziers. Les compagnies guyanaises ne peuvent accepter un tel règlement du litige.

Au delà de la contestation frontalière, de la remise en cause de la limite, il en va également de la remise en cause de la souveraineté nationale. Les pouvoirs en place utilisent ce litige pour renforcer le sentiment nationaliste de la population dans des pays où les crises politiques, sociales et économiques sont récurrentes. La frontière cristallise ainsi les rancœurs, le rejet de l’autre, les tensions de toutes sortes. Elle devient malgré elle, un enjeu politique et social. Instrumentalisée, point de divergence entre deux États, dans des jeux souvent complexes d’acteurs et d’échelles, elle devient source de conflits souvent sans solution, sans issue.

1La paix ou traité de Münster est un traité conclu le 30 janvier 1648 entre le roi d'Espagne et les seigneurs des États généraux des Provinces-Unies. Il impose le partage des Pays-Bas espagnols en deux parties et accorde l’accès à l’indépendance aux Provinces-Unies. Ce traité fait partie de la paix de Westphalie qui, elle-même marque la fin de la guerre de Trente Ans.

Bibliographie indicative :

- Jaramilo Edwards Isabel, 1987, "Conflicto de baja intensidad" en el Caribe : la fase preventiva", in Serbin Andres(dir.), Venezuela y las relaciones internacionales en la cuenca del Caribe, Caracas, Instituto Latioamericano de Investigaciones Sociales, pp41-60.

- Martens Juan Claudio, 1986, Venezuela y sus vecinos, Ed. Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 208 p.

- Pouyllau Michel, 1992, Le Venezuela, Ed. Karthala, 221 p.

- Fleming Alejandro, 2021, "Essequibo : une vieille plaie entre Venezuela et Guyana", Politique Etrangère 2021/1, Ed. Institut Français des relations internationales, pp147-159 DOI 10.3917/pe.211.0147

- Blancodini Patrick et Tabarly Sylviane, 2010, "Les frontières externes et les limites internes en Guyane, entre fragmentation, ruptures et interfaces", Géoconfluences, juin 2010.

- Sites de presses internationales

- Atlas Caraïbe en ligne : Patrice Roth, Contentieux de basse intensité, https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/

Haut

|

|