La Caraïbe, un carrefour essentiel au trafic mondial de drogues

—

publié le 10 juillet 2025

(2025)

Le trafic de drogues est une activité économique qui se porte bien et cela malgré les crises politiques ou les soubresauts d’une économie mondialisée, dont au contraire, elle a su tirer profit.

Employer les termes « d’activité économique » pour traiter de la question du trafic de drogues peut paraître à bien des égards, exagéré, voire décalé, mais en réalité, le terme « trafic » qui est accolé aux substances illicites doit être compris sous deux facettes, l’une est celle d’une activité illégale, illicite avec son cortège d’effets préjudiciables pour les populations, l’autre est celle des échanges de produits dans un système économique respectant la loi de l’offre et de la demande. Le narcotrafic fonctionne à l’identique de n’importe quel marché de production basé sur ce principe, d’un côté les pays producteurs, de l’autre les pays consommateurs. De ces échanges naît une géographie de l’illicite, faite de grandes places de marché, de lieux de production, de hubs de transit et de construction de réseaux. Cette géographie interroge la place de la Caraïbe dans cette économie de la drogue, mais également les effets sur l’économie locale et les populations caribéennes.

Le trafic de drogue ne se limite pas à cette seule zone du monde, il est globalisé et nous le verrons, l’émergence de nouvelles substances conduit à accentuer cette globalisation. Mais au préalable, il faut prendre la mesure de l’étendue de cette économie, entre zones de production et zones de consommation, identifier les types de productions, leurs natures et leurs effets sur les populations, identifier les flux, les routes et les circuits, les agents endogènes et exogènes qui contribuent à faire exister et perdurer cette économie de la drogue.

Les drogues : des produits issus de l’histoire coloniale

Historiquement, les drogues et produits qui composent aujourd’hui l’éventail des possibilités offertes aux consommateurs potentiels, sont issus de plantes naturelles (dès lors qu’elles ne sont pas des drogues synthétiques), cultivées depuis des siècles par les peuples indigènes. Pratiques culturelles et parfois cultuelles, opium, coca et chanvre sont tirés de cultures agricoles que les nouveaux colonisateurs ont fait prospérer pour satisfaire leurs propres consommations et assurer des revenus substantiels supplémentaires. Prenons l’exemple de la plante de coca ( Erythroxylum coca) ; ce petit arbuste fournit aux peuples andins, une substance consommée couramment et étant totalement intégrée aux coutumes andines. Si les premiers conquistadors espagnols n’ont pas su voir l’intérêt de cette plante, les futurs colons ont su en tirer profit et valoriser cette plantation à des fins économiques pour encourager et accroître la productivité des mineurs ou des ouvriers par ses effets stimulants. Cette plante a été ensuite exploitée par l’industrie pharmaceutique à des fins thérapeutiques. Dès lors, les plantations vont se développer et les productions vont augmenter pour satisfaire une demande mondiale en pleine croissance. Dans ce cas précis, la colonisation a favorisé le développement de la culture de la coca, puis du développement de la production de sa substance stimulante, dont la cocaïne. Au début du XX e siècle, le marché de la drogue se développe, alors même que les États-Unis, principaux consommateurs, sont en pleine période de prohibition ; Si l’on connaît les clichés associés à la lutte contre la consommation d’alcool et la prohibition américaine, il ne faut pas négliger la lutte conjointe contre les drogues, opium, morphine et cocaïne. Cette période est un tournant dans l’histoire des drogues puisque dès lors la production et la consommation passent dans le domaine de l’illicite. En réalité, la prohibition est surtout un moyen de stigmatiser les populations supposées consommatrices, donc les minorités ethniques et de leur faire porter la responsabilité de tous les maux liés à l’usage de ces drogues.

Ce passage d’une forme d’agriculture vivrière des peuples autochtones à une production à grande échelle d’abord encouragée par les puissances coloniales puis interdites fait basculer l’économie de la drogue dans une économie souterraine qui va attirer évidemment les groupes criminels.

Dans la zone Caraïbe – Amérique latine, les conditions naturelles sont propices au développement des cultures du pavot et de la coca. Les groupes criminels ou cartels vont rapidement voir l’intérêt de telles productions et s’implanter plus durablement dans des pays comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Mexique ou le Guatemala. L’économie de la drogue, si elle reste souterraine, devient un élément incontournable qui pèse fortement dans les économies locales souvent fragiles.

La Caraïbe, carrefour du narcotrafic

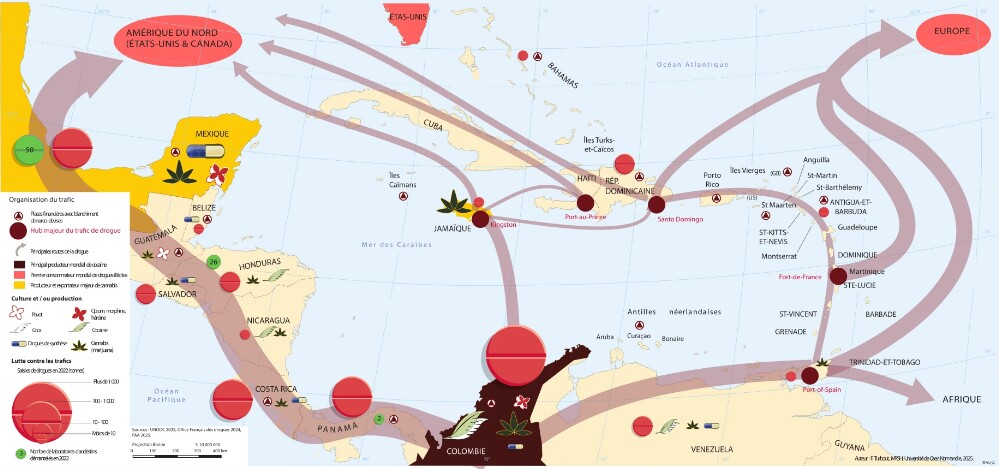

La situation géographique de la Caraïbe et plus généralement de l’Amérique Latine est idéale. Positionnée entre les premiers consommateurs au Nord et les producteurs au sud, la zone est à l’interface du trafic international de cocaïne. Les grandes routes de la drogue passent dans la zone et alimentent ce narcotrafic. Selon les politiques mises en place à l’échelle internationale ou à l’échelle régionale, ces routes changent et s’adaptent. Dans cette configuration du trafic qui utilise les îles comme des relais, les archipels s’avèrent être particulièrement intéressants, ils offrent de multiples caches et alternatives aux éventuelles opérations anti-drogues. Les ports et aéroports deviennent, eux, des plaques tournantes du trafic, tant au départ qu’à l’arrivée dans les pays consommateurs.

Les trafiquants l’ont bien compris, en se calquant et en utilisant les infrastructures et la logistique du commerce maritime et aérien international, ils s’assurent une fluidité du transport de leur production, au risque de quelques saisies mais qui ne sont que la partie visible de l’iceberg, une toute petite partie de ce qui est produit, écoulé et consommé dans la réalité. Plus que ces équipements, c’est en fait la globalisation du commerce international qui aide à cela, les narcotrafiquants en connaissent parfaitement les limites et les failles et ont une capacité d’adaptation qui fait leur force.

Les routes de la drogue

Pour alimenter les marchés consommateurs d’Amérique du Nord et d’Europe, les routes de la drogue jalonnent le globe. Dans la Caraïbe et en Amérique Latine, la cocaïne est la drogue par excellence. Elle n’est pas unique, d’autres substances, notamment de synthèse, sont produites, mais elle reste la principale production dans l’éventail des substances illicites produites. Pour acheminer ces drogues vers les pays consommateurs, trois principales voies sont privilégiées. Une première route vient des Andes à destination du marché d’Amérique du Nord, une deuxième part également des Andes vers l’Europe en passant par les Antilles et une troisième clôt le système en passant, non pas par les Antilles, mais par l’Afrique de l’Ouest avant de pénétrer le marché européen. Les variantes se déplacent de quelques centaines de kilomètres plus au nord, vers les îles antillaises du Nord, ou plus au sud en traversant l’Atlantique Sud, mais le point de départ reste identique, les pays andins. Pour assurer le trafic de ces marchandises illicites, les narcotrafiquants utilisent tous les moyens possibles et imaginables, des plus courants contenants, ballots, valises, objets « récepteurs », mules, au plus insolites. Ils mobilisent des moyens de transports et des infrastructures en se jouant des failles du système, des faiblesses des moyens de contrôle tout en utilisant massivement la corruption. Ce que l’on nomme les « zones grises » sont tous ces lieux que l’illicite affectionne, ces aéroports mal contrôlés, ces pistes abandonnées, ces ports sous équipés, ces systèmes judiciaires et douaniers affaiblis et donc possiblement passifs. Cette organisation d’un trafic qui utilise habilement les dysfonctionnements d’un système mondialisé est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie dans la zone Caraïbe-Amérique Latine sur des pouvoirs fragiles alors même que les bénéfices qu’elle génère sont colossaux.

Les lieux et moyens

La géographie de la drogue dans la Caraïbe impose de situer les lieux de l’illicite ; La première difficulté est donc de les identifier. Or par définition, hébergeant des pratiques illégales, ils restent dans l’ombre. Pourtant, les saisies assurées par les services de lutte anti-drogue des États du bassin caribéen permettent d’établir une organisation spatiale du trafic a minima . Dans la zone Caraïbe, Kingston en Jamaïque, Santo Domingo en République dominicaine, Trinidad, Port-au-Prince ou Fort-de-France sont de ces lieux devenus des hubs du trafic de drogues à destination de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest. Tous les moyens sont bons, et les narcotrafiquants font preuve de beaucoup de créativité dans le transit de leurs marchandises et les moyens de l’acheminer ; go-fast, navires de pêche, petits sous-marins artisanaux, portes conteneurs sont des vecteurs très utilisés qui viennent renforcer l’invisibilité du trafic et dont les flux sont noyés dans les échanges légaux. De l’autre côté de la route de la drogue, les ports sont aussi les récepteurs de ces flux et Le Havre, Rotterdam et Anvers se situent en tête de liste, cela malgré un renforcement des contrôles. En 2013, 4,7 tonnes de cocaïne avaient été saisies dans le port de Anvers, en 2023, ces saisies atteignent 116 tonnes, soit une multiplication de facteur 23. De même, Le Havre est le premier port de saisies pour le trafic de drogue en France. En fait, 90 % du trafic de drogues passent par la voie maritime...à l’identique du trafic de marchandises. Et c’est en cela que l’on peut parler d’économie de la drogue, car les canaux, les moyens, les mécanismes utilisés et mobilisés par les narcotrafiquants sont les mêmes que ceux utilisés pour les marchandises classiques légales.

Des moyens adaptables et originaux

Les drogues empruntent des itinéraires et des moyens qui doivent pouvoir être changés au dernier moment, qui sont souvent éclatés entre plusieurs entités (ce que l’on nomme le « hub and spoke » ou transbordement éclaté). Majoritairement, la voie maritime reste privilégiée. Les ballots de drogues sont souvent largués au large des côtes d’une petite île, dans une anse ou une baie peu fréquentée (technique appelée le drop-off ), ils sont alors récupérés par des autochtones complices et réexpédiés vers les grands marchés consommateurs. Les trafiquants font preuve d’une grande ingéniosité pour dissimuler leurs trafics et utiliser des moyens de circulation hors normes. On connaît les techniques du go-fast sur routes entre les Pays-Bas et l’Espagne, par exemple. Cette technique est également calquée en mer, avec des navires ultra-rapides et puissants, difficilement identifiables et interceptables par les autorités douanières maritimes. Ils poussent parfois jusqu’à utiliser des minis sous-marins qui sont ensuite abandonnés dans la mangrove, à l’abri des regards. Tous les moyens sont bons pour assurer le transit des marchandises illicites. L’essentiel est de maintenir le trafic quitte à adapter les routes et les moyens de transport pour éviter les autorités luttant contre le narcotrafic.

Ce cliché illustre le type de moyen de transport non conventionnel utilisé. À l’automne 2023. Les autorités dominicaines ont saisi un semi-submersible contenant près de deux tonnes de cocaïne dans leurs eaux territoriales.

L’avion n’est pas en reste mais les grandes lignes, trop surveillées, sont généralement abandonnées au profit de lignes privées utilisant des jets, moins surveillés et capables de s’adapter à des changements d’itinéraires. L’affaire « Air cocaïne » en mars 2013 en République dominicaine impliquant deux pilotes français d’une compagnie privée illustre une fois de plus la variété des moyens mobilisés et des canaux empruntés.

Producteurs, saisies et moyens

|

Nom |

Aspect |

Origine |

Forme de consommation |

Principaux effets |

Degré de dépendance |

Autres |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom courant | Variantes | ||||||

| Cocaïne | Coke - Neige - Coca- Corinne- Snow flake... | Poudre cristalline luisante inodore | Famille des Erythroxylacées. Feuille de coca, plante traditionnelle des Andes : extraction d'une pâte depuis la feuille servant de base pour transformation | Prise par inhalation (rail de coke) | Psycho-stimulant anesthésique. Libère de la dopamine en 2 à 3 minutes | Très fort | |

| Crack | Cristaux | Base libre de la cocaïne | Fumé | Actif pendant 10 à 15 minutes, d'où renouvellement des prises et addiction | Très fort | ||

| Cannabis | Chanvre | Fibre produisant une sécrétion qui donne une résine | Famille de la Cannabis saltiva, plante traditionnelle de l'Himalaya | ||||

| Herbe | Herbe en fins brins, poudre | Fumée | Faible | 2 à 4% de THC, effets : euphorie, apathie, modification de la perception, analgésique | |||

| Haschisch | Résine de cannabis se présentant sous forme de barrettes, de plaques ou de boulettes | Fumé | Faible | 4 à 20% de THC, effets : euphorie, apathie, modification de la perception, analgésique | |||

| Huile | Liquide verdâtre | Mélangé au tabac et fumé | Faible | Haute concentration en THC | |||

| Opium | Plante méditerranéenne orientale, le pavot. On utilise les graines pour extraire le latex qui forme une pâte ferme noire | Inhalé | Injecté | Forte | Analgésique puissant qui permet de produire la morphine | ||

| Héroïne | Drogue semi-synthétique dérivée de la morphine extraite du pavot, forme une poudre | Fumée | Injectée | Extrêmement fort | |||

Les saisies réalisées témoignent de la place des pays concernés dans l’organisation des trafics et de leurs poids en tant que producteurs. Les écarts entre les saisies effectuées dans divers pays de la zone sont éloquents. La Colombie est incontestablement le premier pays producteur de cocaïne avec des saisies cumulées pour l’année 2023 qui dépassent 767,3 tonnes pour la seule cocaïne auxquelles s’ajoutent 676,2 tonnes de coca et 391 tonnes de marijuana, soit un total de 1834,5 tonnes de substances. Ce chiffre ne concerne que les quantités saisies. Le plus gros du trafic passe entre les mailles du filet et ce n’est là qu’une infime partie. Il faut également ajouter à ces trois substances, leurs dérivés sous différentes formes, plants, haschisch, ainsi que toutes les nouvelles drogues de synthèse de type ecstasy, amphétamine, MDMA et méthamphétamine. On estime à 20 millions, le nombre de consommateurs d’ecstasy en 2022.

Le second pays en terme de saisies est Panama. Quoi de plus naturel pour ce pays que d’apparaître en tête, il accueille deux des principaux hubs maritimes de la zone, Balboa et Colon, les deux ports marquants l’entrée et la sortie du Canal de Panama. Ce sont là de formidables hubs de transit pour le passage du narcotrafic et donc des espaces qui sont potentiellement plus surveillés et contrôlés, d’où ces saisies très importantes. Viennent ensuite le Mexique, le Costa Rica, le Venezuela et la République dominicaine au coude à coude dans l’ordre des saisies avec entre 20 et 35 tonnes chacun. Au total sur l’ensemble du bassin caribéen, 2 353,6 tonnes de substances illicites ont été saisies, dont 997,7 tonnes de cocaïne et 561,1 tonnes de marijuana. Ces chiffres témoignent de l’importance de cette économie souterraine dans la région.

De nouveaux territoires clés de la drogue et du narcotrafic peuvent également apparaître car les routes peuvent être amenées à changer parce que plus contrôlées, comme c’est le cas dans les Antilles françaises. Les îles françaises sont devenues des plaques tournantes du trafic de cocaïne particulièrement en provenance d’Amérique du Sud vers l’Europe. Ainsi en 2024, ce ne sont pas moins de 34 tonnes qui ont été saisies au large de la Martinique sur un bateau de pêche brésilien. En 2023, à Fort-de-France et Trinité en Martinique, les FAA (Forces Armées aux Antilles) 1 ont saisies 3,2 kilos de cocaïne pour une valeur estimée à plus de 19 000 euros. Les opérations de lutte contre le trafic de drogues sont fréquentes et menées de front par différentes institutions et pays. Ainsi en septembre 2022, l’opération Trigger 7 2 menée conjointement par Interpol et le Caricom a permis la saisie de 10,1 tonnes de cocaïne, 2,5 tonnes de cannabis, 350 armes et 3 300 munitions. Elle a également donné lieu à 510 arrestations dans 19 pays différents. De nombreuses initiatives voient le jour dans la Caraïbe couplées à des formations des services de lutte contre les narcotrafiquants, notamment depuis l’explosion des trafics de substances psychoactives et d’opioïdes de synthèse qui font des ravages dans la population. Car au seul trafic de drogue s’ajoutent des trafics d’êtres humains et d’armes à feu. Le trafic d’armes est aujourd’hui une composante essentielle de la violence dans la zone et sa prolifération dans les îles, jusque là épargnées, ne cesse de croître.

Pour clore ce chapitre, il est impossible de passer sous silence la croissance accélérée ces dernières années des drogues de synthèse. Ces dernières ne nécessitent pas, pour être produites, d’ancrage dans un lieu spécifique. Un simple laboratoire clandestin suffit et un accès aux précurseurs chimiques. Elles peuvent être produites n’importe ou et sans nécessairement d’équipements lourds. La géographie de ces drogues de synthèse est mondiale, elle concerne tous les pays du monde, notamment les pays qui n’étaient jusque là que de simples consommateurs comme la Pologne ou les Pays-Bas. Il faut ajouter à ces drogues, le détournement de substances médicamenteuses comme le Tramadol ou le Fentanyl. Le nombre de consommateurs est exponentiel au point que les gouvernements de certains pays mettent en place des conditions drastiques de délivrance de ces médicaments. Dans le récent rapport des Nations Unies sur les drogues, il est indiqué que le Fentanyl a été à l’origine de plus de 82 000 décès aux États-Unis en 2022 et 7 500 au Canada et que le Tramadol était consommé par plus de 8 millions de personnes en Afrique et 2 millions au Proche Orient. Ces drogues touchent des espaces jusque là épargnés par des produits souvent trop chers. Les médicaments incriminés sont bons marchés, facilement accessibles, notamment sur le dark web, et leurs consommations progressent partout dans le monde.

Encart : Les précurseurs de drogues sont des produits chimiques nécessaires à la production de drogues illicites (héroïne, cocaïne, amphétamines).- La législation vise à empêcher le détournement de ces substances pour freiner la production de drogues illicites. Ces précurseurs ont souvent des usages légaux (médicaments, plastiques, cosmétiques, engrais, parfums), ce qui rend leur interdiction totale impossible. Il existe différents type de précurseurs :

Les traditionnels à usage légal :

- l’anhydride acétique (AA) utilisé pour fabriquer des plastiques, textiles, parfums, ou explosifs mais aussi dans la production illicite d’héroïne.

- Éphédrine / pseudoéphédrine qui sont des décongestionnants nasaux légaux, utilisés pour fabriquer des médicaments, mais qui sont aussi des précurseurs clés pour la fabrication de méthamphétamine illicite.

Les précurseurs de synthèse sans usage légal connu comme l’Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) qui n’a pas d’usage légal mais qui est utilisé pour produire des amphétamines.

L’Union européenne classe les précurseurs en 4 catégories :

- Catégorie 1 : substances les plus sensibles, facilitant la production illicite la plus directe.

- Catégorie 2 : substances moins sensibles.

- Catégorie 3 : produits chimiques en vrac utilisés comme matières premières, comme solvants, ou pour éliminer des impuretés.

- Catégorie 4 : médicaments à usage humain et vétérinaire contenant de l’éphédrine ou pseudoéphédrine.

Le contrôle de ces substances est assuré conjointement par les autorités douanières, policières, les services de santé et les industriels pour tenter de réduire le détournement de ces produits et leurs usages dans la fabrication des drogues. Malgré ces contrôles, les trafiquants parviennent à développer des précurseurs de synthèse, un peu moins efficaces mais qui leur permettent d’assurer leurs productions sans perte de marché.

Les effets cumulés du narcotrafic

La population des pays producteurs ou consommateurs, qu’elle soit locale ou internationale, est la première concernée par les effets néfastes du trafic de drogues, avant tout pour sa santé, mais également pour les effets induits de la consommation de substances illicites pouvant aller jusqu’à la mort par overdose. En réalité, les effets sont multiples et multiscalaires.

Territoires et économie de la drogue

À l’échelle des territoires, la géographie de la drogue dessine des réseaux et des hubs. Elle impose ainsi une organisation spatiale dans un système licite faite de connectivités improbables, de pôles ou hubs logistiques, de périphéries violentes. On peut réellement parler dans ce cas de narco-territoires. Ils ne correspondent pas à l’organisation spatiale classique : les quartiers sont différents, les circulations varient et les lieux de pouvoirs sont souvent connus des seuls trafiquants. De plus, ce trafic sait utiliser les atouts propres à l’espace sur lequel il se déploie. Dans le cas de la Caraïbe, le blanchiment des capitaux issus des trafics utilise d’abord les circuits économiques locaux, puis nationaux voire mondiaux. Les places offshores (Caïmans ou Bahamas), plus ou moins opaques, servent de lessiveuses pour le fruit de ces trafics. Le jeu, l’investissement immobilier ou les petites banques locales peu regardantes sur la provenance des capitaux participent au lessivage des millions de narcodollars. L’usage des cryptomonnaies est également propice au blanchiment. Ces capitaux « propres » sont alors réinjecter dans des sphères économiques locales ou régionales, allant des banques d’investissement aux cabinets conseils, en passant par l’immobilier et le luxe. Ces investissements ou ré-investissements participent à développer les économies locales, souvent fragiles et éloignées des marchés d’emprunts classiques. Outre le fait de devenir un moteur de la croissance régionale, voire nationale, l’économie de la drogue s’appuie et alimente des secteurs de l’économie locale comme le tourisme, les transports, les zones franches. Elle intègre ainsi les composantes d’une économie capitaliste libérale et les valeurs qui la sous-tendent : production réalisée par des travailleurs précaires, utilisation massive de la sous-traitance, concentration du capital entre quelques groupes (cartels ou gangs), circuits de blanchiment intégrés à l’économie locale, développement d’une économie parallèle dite souterraine et accentuation des disparités au sein de la population. Les profits générés par ces trafics sont colossaux et pour certains gouvernements ou entités économiquement fragiles, comme peuvent l’être des îles de la Caraïbe hors paradis fiscaux, la corruption est une pratique courante qui assure la survivance des petites économies locales. Dans certains États défaillants, l’aide aux populations dans le besoin passe par l’utilisation des narcodollars, ce que l’on nomme communément la « rente narco ». Cette rente facilite le développement des emplois peu qualifiés et permet le maintien de la consommation. A ce degré d’implication dans l’économie, le narcotrafic se normalise, il devient une composante essentielle de l’économie. Il est alors d’autant plus difficile de l’éradiquer.

Le trafic de drogue crée des territoires et une économie qui lui sont propres et dédiés entièrement, qui se déclinent à différentes échelles et dont les effets sont multiples, notamment pour les populations et pour leurs environnements.

Gangs, cartels et ultraviolence

En s’appropriant l’espace, les territoires de vies des populations locales, les narcotrafiquants redessinent une géographie qui déplace les centres et les périphéries. Cette reconfiguration s’accompagne d’actes d’appropriation de zones, de portions de territoires dont il faut assurer au péril de sa vie, le contrôle absolu. Pour assurer le bien-être des populations locales et le maintien de leurs activités, les narcotrafiquants regroupés en cartels ou en gangs imposent leurs lois, et l’accompagne d’actes de violence, voire d’ultraviolence. Homicides, prises d’otages, intimidations et menaces sont le lot quotidien des habitants de certains quartiers. La violence accompagne le narcotrafic. Les territoires de deal deviennent des centres, les quartiers sont sous contrôles et les crimes violents deviennent quotidiens. On croyait les îles épargnés par ces actes mais depuis deux ans, les homicides se multiplient et la violence se banalise. Depuis le début de l’année 2025, en Martinique, on enregistre déjà 9 morts entre début janvier et fin avril, soit deux décès par mois. A Trinidad-et-Tobago, la fin décembre 2024 fut marquée par le passage de l’île en état d’urgence après qu’une fusillade entre deux gangs rivaux ait fait 6 morts. Et les exemples se multiplient allant jusqu’à l’émergence de véritable zones de guerre comme au Mexique, dans la ville de Ciudad Juarez. Dans ce pays entre 2018 et 2022, ce sont plus de 1700 policiers qui ont été tués par les gangs. Dans les quartiers sous contrôle, les plus démunis et surtout les jeunes deviennent des recrues de choix pour lesquels les narcodollars permettent de s’élever, exacerbant les disparités au sein même de ces quartiers. Dans la Caraïbe, ce qui est frappant, ce sont ces quartiers où la violence est partout, contrôlés par les trafiquants de drogue qui juxtaposent des espaces touristiques, résidentiels, parfois à une rue d’écart. Il n’est pas rare d’apercevoir des jeunes armés qui contrôlent de plus jeunes enfants mendiants dans les rues. Misère et violence vont souvent de paire. Comment gérer ce danger pour les touristes ou les habitants ? La première des réponses est évidemment la répression, la lutte contre le trafic et donc une augmentation de la violence, la seconde est le repli sur soi et l’enfermement. Des quartiers entiers de certaines zones résidentielles ou touristiques aisées se trouvent alors encerclés par des murs, des barbelés et des caméras sous l’œil vigilant d’un plancton armé qui assure la sécurité de la porte principale. Passeports et papiers d’identité sont indispensables si on souhaite accéder à la plage par exemple, dans certaines zones au nord de la République dominicaine.

A ces actes de violence, il faut ajouter la violence directement imputable au trafic des drogues et son corollaire, celui des armes. Les règlements de compte entre cartels et entre gangs sont monnaies courantes. Les victimes collatérales sont nombreuses. Il faut également y ajouter ceux qui basculent dans ces trafics, qui ne sont que des pions dont la vie n’a pas de valeur. Le chiffre est étonnant, mais l’OFAST 3 des Antilles françaises a annoncé dans son dernier rapport 2024 que 1 318 passeurs ont été interpellés sur des vols en provenance de Guyane, permettant la saisie de trois tonnes de cocaïne. Ils estiment que 20 à 25 % des passagers des vols provenant de Guyane française sont des « mules ».

Ces effets énoncés précédemment ne sont qu’un aperçu rapide de ce qui caractérise la violence liée au narcotrafic envers les populations. La population est aux premières loges mais on oublie également que le trafic de drogue et sa production génèrent des dégâts sur l’environnement.

Les zones naturelles sont particulièrement impactées par ces trafics et surtout les espaces boisés, dont dans la zone Caraïbe, les forêts. La déforestation est une pratique courante des narcotrafiquants qui, au cœur de la forêt amazonienne, par exemple, organisent leurs trafics et développent la culture de coca. L’usage de produits chimiques comme les précurseurs (essence), d’intrants en quantités massives (engrais et pesticides) est source de pollutions ; Les spécialistes estiment qu’un kilo de cocaïne produit équivaut à 30 kilos de cacao produit en terme d’empreinte carbone. L’usage de défoliants pour éradiquer les cultures illicites vient aggraver les pollutions des sols. Enfin, les zones côtières insulaires devenant le réceptacle des envois de cargaisons de drogues sont polluées par les divers déchets plastiques et autres produits illicites échoués.

La géographie de la drogue dans la Caraïbe est par obligation une géographie de l’éphémère. Si les grands pays producteurs restent globalement les mêmes depuis plus de 20 ans, l’émergence de nouvelles substances chimiques de synthèse vient brouiller la représentation classique des grandes routes, hubs et lieux de production/consommation habituels. Cependant des tendances perdurent : la production et la consommation sont en hausse et cela malgré de réels progrès en matière de lutte et de prévention, soutenu par une volonté de lutter de concert. Mais les narcotrafiquants ont une faculté d’adaptation qui fait leur force. Ils ont également su tirer avantage des contextes politiques et économiques locaux et régionaux pour développer leurs trafics. En considérant le trafic de drogues comme un commerce identique aux échanges courants qui se font dans la zone, il est plus aisé de comprendre un schéma, même incomplet de l’organisation de cette géographie de l’illicite. Les ports et aéroports sont des nœuds, voire des hubs, les îles servent de relais avant la traversée vers l’Europe ou l’Amérique de Nord, les navires et les transports dans toute leur diversité deviennent les moyens d’acheminer la production, les espaces vierges et peu fréquentés deviennent les lieux de production. Les progrès en chimie permettent d’assurer l’évolution du marché et des substances et les nouveaux modes de consommation facilitent l’accès aux marchandises, notamment par la vente en ligne et l’usage du web. Cette géographie économique est éphémère parce que les choses changent vite et que les trafiquants cherchent en permanence à s’adapter aux nouvelles règles du jeu imposés par les autorités de contrôle et de régulation. Face à la croissance des nouvelles substances psychoactives qui nécessitent moins de moyens, la géographie de la drogue devient intraçable, elle est omniprésente à la surface de la planète, et la Caraïbe reste un des espaces historiques de production. Parallèlement, et c’est peut-être sur ce point qu’il faudra porter l’attention dans les prochaines années, la croissance des trafics entraîne une croissance de la violence et de l’usage des armes et de leurs trafics. Les gangs étendent leurs territoires et leurs influences, ils concurrencent les cartels les plus anciens et parviennent à infiltrer des territoires jusque là épargnés comme les Petites Antilles. Drogues, armes, trafics illicites en tout genre, les petites îles qui en étaient jusque là préservées deviennent des lieux pivots importants et structurant le trafic. La Caraïbe y est particulièrement exposée et sensible.

1 Les Forces Armées aux Antilles, ou FAA, sont composées des unités de l'Armée française stationnées en Guadeloupe et en Martinique qui composent la zone de défense des Antilles françaises.

2 Trigger VII-Caraïbes : Cette opération visait à aider les pays membres du Caricom à mettre en œuvre des méthodes d’enquête contre le trafic international d’armes à feu, contre la criminalité liée aux armes à feu, mais également dans la lutte contre les trafics de stupéfiants.

3 OFAST : Office anti-stupéfiant chargé en France de la lutte contre le trafic de drogues.

Note []

Pour citer ce document :

Turbout, F. (2025). La Caraïbe, un carrefour essentiel au trafic mondial de drogues. Atlas Caraïbe.