Un hub Antilles pour une plateforme de redistribution de la Caraïbe

—

publié le 3 avril 2025

(2025)

Avec la mondialisation et la maritimisation exceptionnelle des échanges commerciaux, le trafic conteneurisé depuis les années 1970, connaît un essor sans précédent et s’accompagne de la construction de navires porte-conteneurs de plus en plus imposants propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).

Les deux Grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique , ainsi nommés dans la continuité de la réforme portuaire liée à la loi du 4 juillet 2008, sont aussi concernés. Pour accueillir ces énormes navires et pour faire face aux nouveaux défis contemporains de l’économie maritime, ces deux ports se doivent de mettre en place des infrastructures modernes et des outils performants d’amélioration de leur productivité. L’autre défi réside dans l’enjeu de la décarbonation qui les concerne : l’Organisation Maritime internationale a fixé l’objectif de tendre vers une neutralité carbone à l’horizon 2050.

La création du Hub Antilles

Le 19 décembre 2023, le Grand Port Maritime de Martinique et son voisin, le Grand Port de Guadeloupe amorcent une étape importante dans leurs projets de développement avec l’annonce de la création du Hub Antilles. Cette décision est officialisée par les trois ministres en poste en décembre 2023 : M. Philippe Vigier, délégué chargé des Outre-mer, M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports et M. Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la Mer, en plus du PDG du groupe CMA CGM, M. Rodolphe Saade. Ainsi, les deux grands ports jadis concurrents ou complémentaires ont décidé d’unir leurs compétences et leurs savoir-faire pour renforcer leurs trafics avec le bassin caraïbe, développer un « hub portuaire » aux Antilles et construire par-là même un corridor maritime vert, entre l’Europe et la Caraïbe.

Un hub portuaire Antilles peut ainsi jouer ce rôle central dans le transport maritime et la logistique de transbordement pour les navires et les marchandises entre l’Europe et la Caraïbe, l’Amérique latine, le Brésil, au plus proche du canal de Panama et des Amériques. Le hub sera une plate forme de redistribution dans toute la Caraïbe et la coopération régionale entre les deux grands ports permettra de capter de nouveaux trafics et de doubler le nombre de conteneurs transportés d’ici quelques années.

Le Grand Port Maritime de Martinique (GPMM) ainsi nommé depuis le 1 er janvier 2013, était antérieurement port d’intérêt national, concédé à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Martinique. Classé deuxième rang français et 114 ème au niveau mondial pour son trafic global de marchandises de 2,97 MT de marchandises et 265 400 EVP.

Il dispose de 3 portiques récents, d’une superficie de 62 ha, de 450 m de quais, pour un stockage de 300 000 conteneurs. Sa fiabilité correspond à 25 conteneurs traités par heure.

Il enregistre pour l’instant une valeur de transbordement de 18 514 EVP. Par ailleurs, un investissement de 11 millions d’euro permettra d’installer des panneaux photovoltaïques afin de diminuer la dépendance à l’énergie fossile. Cette démarche de Smart Grid (réseaux intelligents) permet d’amorcer l’opération de décarbonation exigée par l’OMI. Des études de faisabilité de solaire flottant sont également en cours.

Le Grand Port Maritime de Guadeloupe (GPMG), anciennement Port Autonome de la Guadeloupe est classé premier port français et occupe la 94 ème place mondiale. Il a traité pour l’année 2021 : 4,2 MT de marchandises et 338 000 EVP manutentionnées.

Il dispose de 56 ha de surface et de 67 000 m 2 de stockage. Il enregistrait en 2023 un total de 39 199 EVP transbordés.

Toutefois l’année 2024 a été moins performante : le trafic de marchandises s’établit à 3,4 millions de tonnes, en baisse de 3%, le trafic de conteneurs subit une forte baisse de 11% avec 193 000 EVP et le transbordement chute avec 33 000 EVP seulement. Chiffres qui signalent une mauvaise passe pour l’économie guadeloupéenne.

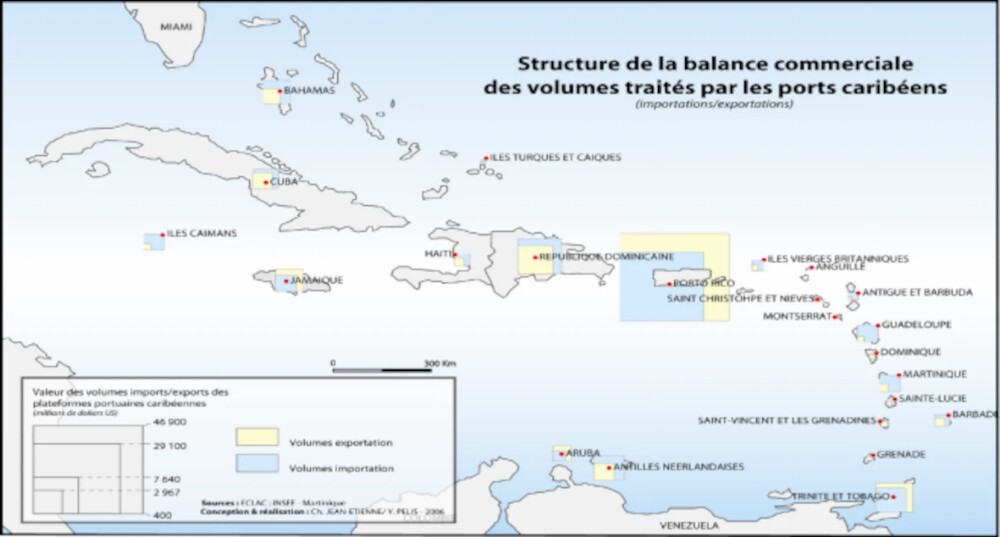

Une situation géographique au cœur de la mondialisation

Les enjeux entre ces deux ports s’inscrivent dans un espace géopolitique pluriel, la Caraïbe avec une politique maritime d’échanges dans un marché économique lié à la CARICOM et à l’Union Européenne, et aussi en association avec l’AECS,auxquels s’ajoutent d’autres espaces d’échanges plus éloignés et plus puissants. Ils devront surmonter la complexité des échanges de cet espace spécifique illustré par les notions de distance, d’attractivité par rapport aux grandes lignes de commerce maritime, d’accessibilité des ports, des critères de temps, d’espace-coût et de fiabilité.

L’atout le plus important réside dans la création d’un poste de contrôle frontalier au sein du hub. Ce poste de contrôle permettra l’entrée en Europe de marchandises provenant de pays tiers, considérant ainsi qu’elles ont été contrôlées au poste d’inspection aux frontières et qu’elles sont donc conformes aux normes européennes, transformées sur place et réexpédiées ailleurs ou en Europe.

Le hub portuaire des Antilles est créé sur le modèle « hub and spoke ». Deux termes empruntés au vocabulaire du vélo ( hub pour le moyeu et spoke pour le rayon) afin de définir un système de transport maritime où le moyeu est le point de convergence de plusieurs lignes, comparées à des rayons. Il symbolise un trafic en étoile lié au transbordement des marchandises vers les autres ports de la Caraïbe.

Les deux Grands Ports ont misé sur leur position géographique stratégique et se sont équipés d’infrastructures de chargement et de déchargement très modernes. Ils se préparent à participer à la mutation exceptionnelle des transport maritimes : portiques « over panamax », aires de stockages importantes, suivi informatisé des rangements de conteneurs, transbordement et services logistiques intégrés.

Pour accueillir des navires de plus grandes tailles, de nouvelles infrastructures sont envisagées au Grand Port Maritime de Martinique correspondant à un budget alloué de 120 millions d’euros. Une plateforme de transbordement dont 70 millions pour l’extension des quais de 450 à 600 m linéaires, 38 millions pour l’acquisition de 2 nouveaux portiques ultra modernes en plus des deux déjà existants. L’un sera démantelé et les deux autres rehaussés pour un montant de 6 millions d’euros.

Pour 15 millions d’euros sera réalisé en arrière-quai des zones logistiques dédiées à la transformation, à la réexportation et au stockage ainsi qu’à l’aménagement de 700 prises reefers contre 400 actuellement. Les travaux sont prévus sur deux ans et débuteront début 2025.

Les deux grands ports concernés par ce hub s’orientent vers une politique maritime d’échanges grâce à un accès facile aux principales routes maritimes et aux centres de consommation, même s’ils sont éloignés des grandes routes maritimes classiques. Toutefois le Bassin Caraïbe, loin d’être une mer fermée, n’est pas une « méditerranée ». Il est ouvert aux passages Nord-Sud des super tankers et autres porte-conteneurs et chaque chenal entre les îles représente une interface Est-Ouest ouverte sur l’Atlantique, la Mer des Antilles, les Amériques, le Pacifique grâce au canal de Panama dont la nouvelle écluse permet le passage de navires gigantesques.

Pointe-à-Pitre et Fort-de-France dépassent tous les deux les 200 000 EVP 1 annuels et se trouvent parmi les ports des Petites Antilles qui accueillent le plus de services conteneurisés , avec Point Lisas, Port of Spain, Georgetown et Bridgetown. Port of Spain reste le principal port conteneurs des Antilles avec 498 565 EVP, une politique maritime d’échanges suivi de très près par les deux ports des Antilles françaises.

Il y a donc une place à prendre pour les deux établissements portuaires de Martinique et de Guadeloupe. Mais à quel prix ? Les ports caribéens assurent seulement 3,5 % du trafic international soit presque dix fois moins que les plus grands ports mondiaux situés en Asie (Chine, Hong Kong et Singapour) et qui assurent 32 % des échanges mondiaux. Il faut donc relativiser leur place au regard du trafic international, même si au cœur de la mondialisation, la mer des Caraïbes occupe une situation géographique de premier plan dans un système très compétitif. Les ports caribéens ont choisi en majorité le transbordement de marchandises même si le trafic reste encore limité et inférieur à celui des ports chinois.

Le trafic de transbordement : une place à prendre au sein d’une vive concurrence

L’augmentation régulière des trafics de transbordement pendant les dix dernières années illustre cette volonté des autorités portuaires des deux Grands Ports à participer à ce nouveau type de trafic afin d’attirer les compagnies maritimes.

En octobre 2023, une étude sur le cabotage intra-caribéen réalisée par Diego Aita (gérant commercial de Sedinor SA), expert en importation et gestion de stocks est publiée par la Cepal (Commission économique pour l’Amérique latine), et signale qu’il existe peu de liaisons entre les îles. Trois liaisons partent de Trinidad-et-Tobago à destination du marché colombien, du Guyana et du Surinam et enfin de Sainte-Lucie. La dernière rotation part de Puerto Rico pour rejoindre Sainte-Lucie via la Guadeloupe. Trinidad-et-Tobago est considéré comme hub sur les liaisons avec la Colombie et le Surinam, le port de Castries quant à lui, sert de hub secondaire sur les autres rotations. Au total en 2019, dans les Antilles, ce sont quelques 1,3 millions d’EVP qui ont été enregistrés, soit 3% du trafic total du bassin caraïbe.

La mise en place du service Brazex 2 par CMA-CGM au départ ou à destination du Brésil, offrant des connexions depuis ou vers l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Asie et l’Europe en utilisant Kingston comme hub pour une couverture globale. Ce service grâce à une connexion entre le nord du Brésil et la Guadeloupe a favorisé un trafic de transbordement pour le transport de fruits frais, haute saison au Brésil en transbordement vers l’Europe. Il s’agit toutefois de différencier le trafic domestique, du trafic de transbordement. Le premier type concerne les importations et les exportations d’un pays, afin d’assurer les besoins de consommation de sa population. Il se résume à ce qu’il est convenu d’appeler le « trafic captif ». Le trafic de transbordement quant à lui prend en compte les marchandises qui transitent et qui repartent vers d’autres destinations. Le but visé étant de « grappiller » une certaine quantité de marchandises sur les grandes compagnies maritimes qui desservent la zone caraïbe. Le succès de cette stratégie passe par la qualité des services portuaires, le respect des critères d’efficacité, espace-temps et espace-coût, par le maintien de tarifs bas et la baisse du coût de passage. Le but recherché est aussi de réduire « l’inbalance » (retour de conteneurs vides) entre les Antilles et l’Europe.

Une réelle volonté politique semble nécessaire pour ne plus se contenter du trafic captif du Grand port de Martinique et dynamiser le trafic de transbordement tant attendu. Les perspectives sont identiques pour celui de Guadeloupe, et la plateforme de Jarry se positionnait sur les mêmes objectif dès 2015 pour devenir le principal hub des Petites Antilles pour le transport conteneurisé.

Les deux territoires antillais bénéficient d’un service maritime vers l’Europe de très bonne qualité, mis en place par trois compagnies, CMA-CGM, Marfret et Maersk. Cette organisation permet de bénéficier de navires de type PCRP parfaitement adaptés au transport de la banane depuis les Antilles vers les ports européens, notamment Dunkerque. Le fret retour est assuré par la banane. Un trafic de transbordement en provenance d’autres pays du bassin caraïbe et à destination de l’Europe permettrait de consolider ces flux retour qui s’amenuisent au fil des ans et qui mettent en péril l’économie du transport à destination des Antilles. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, la qualité du transport de marchandises domestiques (import/export) est liée, à terme, à la capacité pour la Martinique et la Guadeloupe d’accueillir un trafic de transbordement capable de contribuer au remplissage des navires au départ de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre et à destination de l’Europe et de l’Amérique Latine ou Atlantique.

En revanche, le transbordement entre les Antilles et la Guyane est complexe, le port de la Guyane n’est pas dimensionné pour accueillir les futurs gros navires aussi, des navires feeders vont le desservir par la Guadeloupe qui deviendra le hub d’arrivée pour la Guyane et d’autres destinations. Le GPMM va récupérer tout le trafic reefer de conteneurs réfrigérés en provenance d’Amérique du Sud et un projet d’extension du terminal va permettre d’augmenter sa capacité avec 600 m de quais, un terre-plein de 12,5 ha en arrière-quai en gagnant sur la mer, deux portiques plus hauts, livrés fin 2024 et mis en exploitation en mars 2025. La priorité pour les autorités portuaires n’est pas d’améliorer le classement du GPMM dans les ports français mais de préserver sa première place au classement mondial de la performance opérationnelle obtenue en mai 2023. Classement établi par la Banque mondiale qui évalue la capacité des ports à accompagner le développement économique de la zone où ils sont implantés. La plateforme de Jarry elle aussi entreprend d’importants travaux d’adaptation de ses infrastructures afin d’accueillir les navires de nouvelle génération de 270 m de long dans des conditions optimales.

Le chantier en cours prévoit 15 mètres de tirant d’eau, 176 pieux mis en place pour l’extension de 120 m du Quai 12, (longueur totale 300 m), 300 nouvelles prises frigorifiques seront installées pour une capacité totale du parc reefer de 620 prises. Enfin 150 000 EVP de capacité de stockage supplémentaire sont envisagés pour un stockage total de 450 000 EVP. Le financement de l’opération s’élève à 135 millions d’euros dont 75 millions fournis par le GPMG, 35 par l’État et 25 par la Région (Feder).

De la Transat, à la CMA-CGM : vers le tout conteneur

La ligne entre l’Europe et les Antilles a longtemps été un monopole de la CGM, assurant une sorte de service public entre la métropole et ses colonies puis, après 1946, ses départements d’Outre Mer.

La CGM, anciennement Compagnie Générale Transatlantique, est présente en Martinique depuis 1886 Elle a créé les premières lignes bananières en 1932. Son existence a été étroitement lié à celui de la culture de la banane. Ce monopole a été maintenu jusqu’au début des années 1970, puis la CGM a mis en place un système d’exploitation unique au monde sur la ligne Atlantique - Antilles lui permettant de transporter, dans les mêmes conteneurs, à l’aller de la marchandise non réfrigérée et au retour de la banane qui doit être réfrigérée.

C’est en octobre 1996 que le Gouvernement français annonce la cession de la Compagnie Générale Maritime (CGM) à la Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA) et met fin ainsi à 65 ans de présence de l’Etat dans le capital des deux principales compagnies maritimes françaises, la Transat et les Messageries Maritimes regroupées en 1975 au sein de la CGM. Avec le développement du transport aérien à la fin des années cinquante et celui de la conteneurisation en Europe dans les années soixante et soixante dix, une compétition de plus en plus forte s’installe et favorise la naissance de nouveaux armateurs et aussi d’acteurs mondiaux. Les compagnies qui ne peuvent s’adapter à cette nouvelle donne internationale risquent de se voir marginalisées.

La création en 2023 du Hub Antilles avec l’association en capital de la CMA-CGM s’inscrit dans la continuité historique de la politique de conquête de marché de cette compagnie maritime. Elle mettra en service une flotte de 7 nouveaux porte-conteneurs, bientôt livrés qui permettront une réduction des émissions de CO2. Cette démarche de décarbonation illustre la nécessité de la transition éco-énergétique de l’économie maritime imposée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). En effet les activités humaines et industrielles mettent en péril les espaces maritimes et les littoraux, leur biodiversité, auxquelles s’ajoutent le réchauffement climatique, la montée des eaux, la pollution plastique.

Le coût total du projet s’élève à 336 millions d’euros, dont 257 millions, soit 76% de la facture, seront financés sur fonds publics, la CMA-CGM ne finançant qu’un quart des futures infrastructures. La compagnie maritime peut se féliciter de cet accord lui permettant de bénéficier d’installations portuaires très performantes en n’ayant payé qu’une partie.

Quels impacts économiques pour les deux territoires ?

Le GPLM accueille favorablement cette opportunité d’évolution avant-gardiste qui illustre aussi l’engagement des collectivités territoriales et de l’État à créer une desserte maritime de haut niveau pour favoriser la croissance économique. Mais le projet suscite en effet certaines préoccupations. Combien d’emplois seront créés au regard des sommes investies ? Du point de vue économique, la concurrence sera renforcée car d’autres gros transporteurs envisagent la même stratégie avec les autres îles de la Caraïbe.

Le Bassin caraïbe est le théâtre d’une compétition farouche avec des enjeux très importants entre les différents ports de transbordement de la zone : Bridgetown à la Barbade, Ponce à Porto Rico, Punta Caucedo en République Dominicaine, Kingston en Jamaïque. Chaque établissement portuaire du Basin en a fait son projet politique qui s’inscrit dans un contexte géopolitique maritime avec toutes les problématiques actuelles de la Caraïbe : respect des zones économiques exclusives empruntées par les routes maritimes, pollutions diverses, spéculation sur les ressources des fonds marins, épuisement des réserves halieutiques. À cela s’ajoutent les risques actuels liés au trafic d’armes, de drogues, de migration clandestine, sans oublier le risque terroriste.

Si le Bassin Caraïbe représente un grand marché, il existe de nombreux défis pour devenir une zone logistique intégrée. Dans la perspective d’un développement du transbordement il faudrait revoir les conditions d’entrée des marchandises et de circulation dans les marchés voisins desservis. L’obstacle est de taille : le traité de Chaguramas 2 à l’origine du CARICOM devrait être revu.

La stratégie de développement mise en place par la CMA-CGM a pour but de favoriser le transbordement de conteneurs dans le Bassin Caraïbe. Les avantages seront-ils aussi porteurs d’éléments positifs pour les deux territoires ? Notamment en termes de retombées économiques du point de vue de l’emploi et du développement économique. La concurrence dans ce projet est de mise puisque la CMA-CGM développe parallèlement le même projet en Jamaïque, et que les autres îles de la Caraïbe suivent des chemins similaires, sous la houlette des autres gros transporteurs. C’est la course : davantage de conteneurs à traiter, davantage de marchandises manipulées et plus de navires à quai.

Un avenir caractérisé par l’internationalisation des acteurs et des capitaux

Au cœur des nouvelles relations internationales le choix de créer ce hub Antilles confirme aussi la volonté de la France de consolider sa présence dans la Caraïbe et l’Amérique latine et affiche son ambition d’être la deuxième puissance maritime mondiale.

À une autre échelle, avec ses trois collectivités d’Outre-mer du Pacifique (Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française), celles d’Océanie, de l’Océan Indien et des autres régions ultrapériphériques attachées à l’Union européenne, la France se trouve imbriquée indirectement dans les zones d’influence des grands pays concurrents comme la Chine, l’Inde et le Brésil, entre l’Europe et la Caraïbe, au plus proche du canal de Panama et des Amériques. C’est pourquoi, dans un avenir caractérisé par l’internationalisation des acteurs et des capitaux, la Guadeloupe et la Martinique se doivent de redéfinir leur espace maritime partagé, redéfinir leurs relations avec la mer et plus largement avec les autres Îles voisines, avec la Caraïbe, la France et le reste du monde. Une telle reconfiguration s’apparente à une prise de conscience de l’espace caraïbe à construire, et surtout à une redéfinition des relations avec les autres composantes de l’Archipel qui permettrait de surpasser et de franchir les discontinuités,… de repenser leur rapport au Monde.

Bibliographie

-

Diego Aita, 2023, Cabotage intra-caribéen, Cepal (Commission économique pour l’Amérique latine).

-

Christian Jean-Etienne, 2008, Les espaces portuaires et maritimes des petites antilles : les cas de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Castries à Sainte-Lucie. Thèse de doctorat. Université des Antilles-Guyane. Janvier 2008.

-

CEPALSAT, 2019, statistiques des ports.

-

IEDOM, 2021, Rapport d’Activité 2021-Guadeloupe et Martinique.

-

Christian Jean-Etienne, La conteneurisation dans les Petites Antilles : le cas des ports de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Castries.

-

Christian Jean-Etienne, 2008, Echelle, distance, proximité dans les espaces portuaires et et maritimes des ports de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre et de Castries (Sainte-Lucie) in Espaces tropicaux , pp. 253-266.

-

Christian Jean-Etienne, L’espace maritime et culturel des Petites Antilles : « îles-frontières ou contiguïté territoriale ».

-

Christian Jean-Etienne, 2003, « Le Port de Fort-de-France au service du développement économique de la Martinique : un atout pour la coopération régionale ». Article paru dans Terres d’Amérique n°4, Octobre 2003 : » Les Antilles et la Guyane françaises à l’aube du XXI° siècle. – KARTHALA.

-

Christian Jean-Etienne, 2005, « Échelle, distance, proximité dans les espaces portuaires et maritimes des ports de Fort- de-France, de Pointe-à-Pitre et de Castries (Sainte-Lucie) ». Actes des Journées de Géographie Tropicales. Novembre 2005, campus de Schoelcher.

Magazines

-

Christian Jean-Etienne, 2021, « L’espace maritime et culturel des Petites Antilles : « îles frontières ou contiguïté territoriale ? » Magazine Business News, 8 février 2021.

-

LE MARIN. Hors-série, Nov. 2024 : Les Régions au cœur de l’Économie maritime.

-

LE MARIN, n° du 14 décembre 2024.

Sitographie

-

Grand Port Maritime de Martinique : https ://www.martinique.port.fr

-

Grand Port Maritime de Guadeloupe : https ://guadeloupe-portcaraibes.com/

1 Abréviation française pour Équivalent Vingt Pieds (TEU en anglais : Twenty-Foot Equivalent Unit ). Unité de mesure pour exprimer une capacité de transport en multiple du volume standard occupé par un conteneur 20 pieds (6 m). Par exemple, un PC de 1500 EVP désigne un navire porte-conteneurs d’une capacité équivalente à 1500 conteneurs de 20 pieds.

2 Accord international signé le 4 juillet 1973 dans la ville de Chaguaramas à Trinidad et Tobago entre le Guyana, la Jamaïque, la Barbade et le pays d’accueil. C’est le traité fondateur de la Communauté caribéenne, qui compte actuellement 15 États membres, 5 États associés et 8 États observateurs. Pour mémoire, depuis 2012, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique sont candidates au statut d’État associé de la CARICOM. Aucune suite officielle n’a encore été donnée ; seule une décision d’« examiner la possibilité d’une politique d’élargissement de la CARICOM » a été formulée, fin février 2018, à l’issue de la 29 e rencontre internationale de la conférence des chefs de gouvernement de la Communauté.

Note []

Pour citer ce document :

Jean-Etienne, C. (2025). Un hub Antilles pour une plateforme de redistribution de la Caraïbe. Atlas Caraïbe.