La Soufrière de Saint-Vincent et les Grenadines

—

publié le 2 juin 2021

(2021)

La Soufrière de Saint-Vincent est entrée en éruption le 9 avril 2021 après plusieurs mois d’activités de basse intensité mais surveillées attentivement par les observatoires volcanologiques de la Région, en particulier ceux de Trinidad et du Morne des Cadets sur la commune de Fonds Saint-Denis à la Martinique ? En trois semaines on a répertorié 12 explosions avec panaches de fumée, nuées ardentes, lahars et dépôts de cendres. La situation de l’île est critique.

1. La situation

Depuis début décembre, les volcanologues étudiaient attentivement l’activité du volcan, inquiets du développement d’un dôme annexe accolé à celui qui s’est formé en 1978- 1979 après refroidissement du magma, lors de la dernière éruption. Cette construction du nouveau dôme s’est accompagnée de nombreux séismes. (1)

Les explosions de la Soufrière se succèdent depuis maintenant trois semaines. Elles rythment le quotidien des populations. Les panaches de fumée qui jaillissent du cratère atteignent le plus souvent 10 kilomètres de hauteur et peuvent ressembler « à des champignons atomiques ». Le premier jour le nuage est parvenu jusqu’à 15 kms de hauteur.

Depuis le 9 avril, ces imposantes masses de fumée constituées de vapeur d’eau, de gaz, de roches, de cendres ont des conséquences immédiates sur Saint-Vincent mais affectent aussi les îles voisines.

Lors de la première explosion, les vents d’ouest venant de la mer Caraïbe, ont poussé les cendres en direction de Barbade située à moins de 250 kms. Depuis l’orientation des vents a changé et les retombées volcaniques s’évacuent dans la mer, à l’ouest.

Il semblerait que les manifestations éruptives que l’on a enregistrées à raison de deux par jour diminuent légèrement d’intensité dans le temps et avec des panaches de fumée qui atteignent moins de 10 kms de haut. Il n’en reste pas moins que la période active du volcan n’est pas terminée et pourrait perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Ainsi, on constate toujours, sur l’île de Monserrat l’émergence de fumerolles, de mini explosions, alors même que la dernière explosion date de 2005. La situation pourrait être identique à Saint-Vincent

2. Les conséquences immédiates : des populations dans la tourmente

L’île traverse une situation complexe, difficile. Les explosions chargées de cendres, de blocs de lave plus ou moins refroidis, suivies de nuées ardentes ont dévalé les pentes du volcan, recouvert la partie nord de Saint-Vincent. À l’heure actuelle des épaisseurs de plus de un mètre recouvrent les villes, villages, la végétation.

Le toit des maisons s’est souvent effondré sous le poids des matériaux volcaniques comme c’est le cas à Walibou, Orange Hill voire même la commune de Château Belair. Les rivières charrient une eau boueuse impropre à toute consommation aussi bien humaine que animale.

Cependant il n’y a pas eu de victimes. Les autorités ont organisé l’île en quatre parties : la zone rouge au Nord la plus exposée qui représente à peu près un tiers de Saint-Vincent. Les populations de ce territoire ont été évacuées en premier. La zone orange au centre, menacée mais pas directement et enfin les parties jaune et verte autour de la capitale où les risques immédiats sont quasi nuls.

Au total près de 15.000 personnes ont été déplacées ; certaines ont trouvé refuge dans des familles installées au sud, d’autres dans des centres ouverts pour l’occasion (on en dénombre 87 accueillants 5 000 individus). Enfin quelque-uns grâce à des paquebots de croisière ont rallié Barbade ou quelques îles anglophones comme Sainte-Lucie. L’ensemble du monde anglophone a fait preuve d’une grande solidarité, mais les difficultés ont été augmentées par la pandémie de Coronavirus d’autant que les habitants comme nombre d’autres îliens sont très réticents à la vaccination. Si bien que l’évacuation de certains a été compromise, les règles de circulation entre les différents territoires de l’archipel sont très strictes.

La vie quotidienne pour tous reste très problématique : il manque de l’eau, beaucoup d’eau, malgré les envois effectués. La Martinique a mobilisé les navires et la marine marchande pour transporter plus de 10 tonnes d’eau ; des particuliers, souvent issus du monde de la plaisance, ayant des liens avec les Vincentais ont eux aussi très rapidement organisé et amené de la nourriture et de l’eau. Il manque des produits de toilette, de ménage, des instruments pour filtrer l’eau et pour beaucoup des vêtements car tout a été laissé au nord.

Depuis 15 jours aucune activité de grande ampleur n’a été signalée ; les autorités viennent de permettre aux habitants de la zone orange de regagner leurs habitations, mais les difficultés restent immenses. Jeudi 29 avril des pluies importantes ont provoqué des inondations, des coulées de lahars qui sont très dangereuses ; certes les averses ont permis de « nettoyer » la végétation et d’évacuer une partie des cendres vers la mer, mais la saison des pluies qui s’annonce risque de compliquer les réparations des dégâts observés lors de cette phase volcanique.

3. Les conséquences à plus long terme

Avant tout projet de reconquête des espaces du nord de l’île, il faudra évacuer les milliers de tonnes de cendres et de blocs volcaniques , car même si les pluies sont abondantes elles ne suffiront pas. Certes elles jouent un rôle majeur mais insuffisant. Il sera nécessaire de draguer les rivières pour faciliter l’écoulement des eaux. Les flancs de la Soufrière portaient une riche forêt hygrophile dont la biodiversité était d’autant plus remarquable, que l’emprise humaine, le tourisme ne l’avaient guère dégradée (pentes rudes de la montagne, pas ou peu de routes) Les sols, souvent riches, ne seront recolonisés par la végétation qu’à plus ou moins long terme en fonction d’une activité volcanique qui peut perdurer dans les mois à venir. Quelques villages et petites villes comme Fancy parsemaient cette zone mais laissaient quasi intact le milieu. Les paysages vont se reconstituer mais il faudra du temps quand bien même le milieu tropical est favorisant (chaleur et humidité) .

Cette partie nord de Saint-Vincent était aussi le grenier de l’île : production maraîchère, culture de la banane pour l’exportation et élevage. Les bananiers sont des plantes sensibles aux aléas climatiques et volcaniques ; les cendres acides, les lahars dessèchent et emportent les pieds mais la production pourrait s’affirmer rapidement dans les dix-huit mois à venir.

Enfin la population évacuée reviendra-t-elle occuper les lieux désertés lors de l’éruption. Quelques irréductibles ont refusé de quitter habitation et bêtes, mais ils étaient très peu nombreux. Les exemples d’évacuation pour catastrophes climatiques ou terrestres montrent que souvent moins de la moitié revient s’installer. Les cas célèbres de Saint-Pierre à la Martinique (30 000habitants en 1902 et 4123 en 2018) ou de l’île de Monserrat qui n’a retrouvé que la moitié de ses résidents ne poussent pas à l’optimisme.

Les investissements pour la reconstruction des infrastructures routières immobilières (écoles, centres communaux, de soins, postes) seront lourds. Saint-Vincent est une petite identité indépendante avec des moyens financiers limités et la solidarité internationale ne sera que partielle. Le tourisme pourra peut-être redémarrer car les hôtels sont situés au sud et épargnés ; la croisière et la plaisance dans le reste de l’archipel des Grenadines pourront se déployer à nouveau.

4. Un territoire fragile

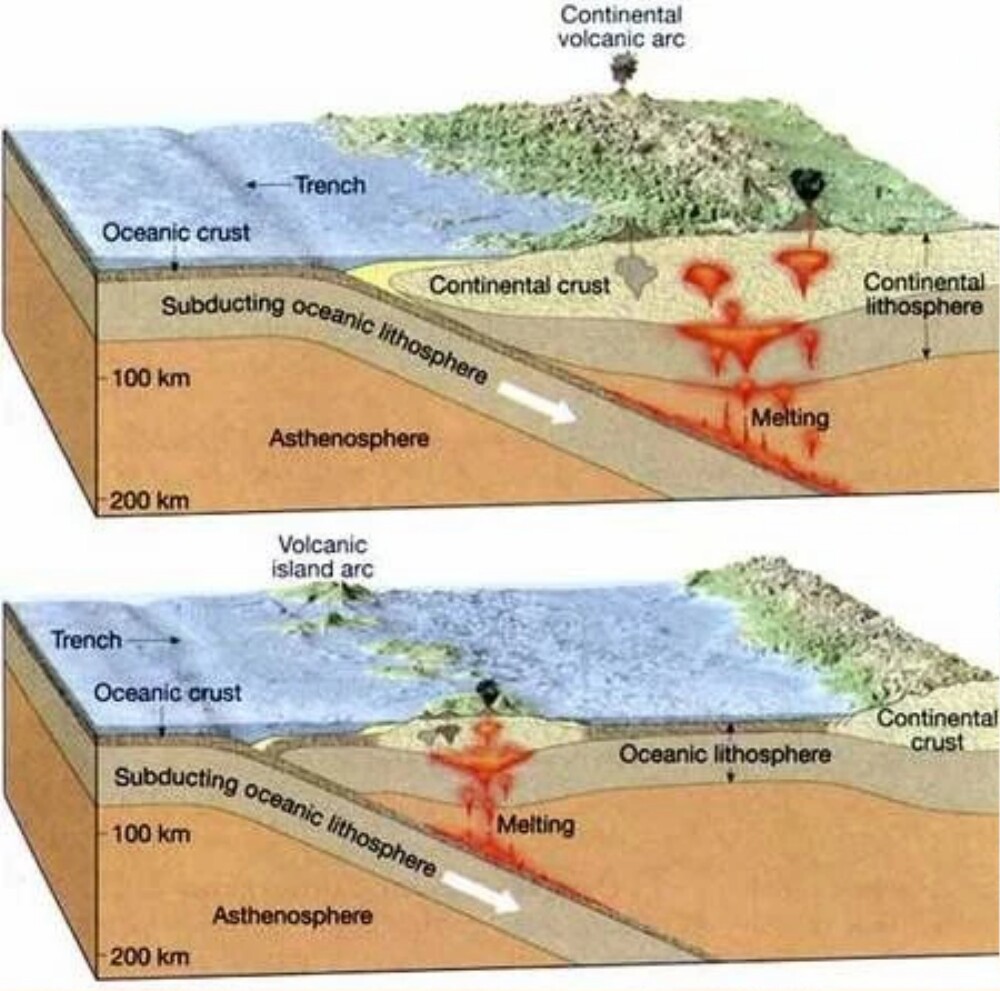

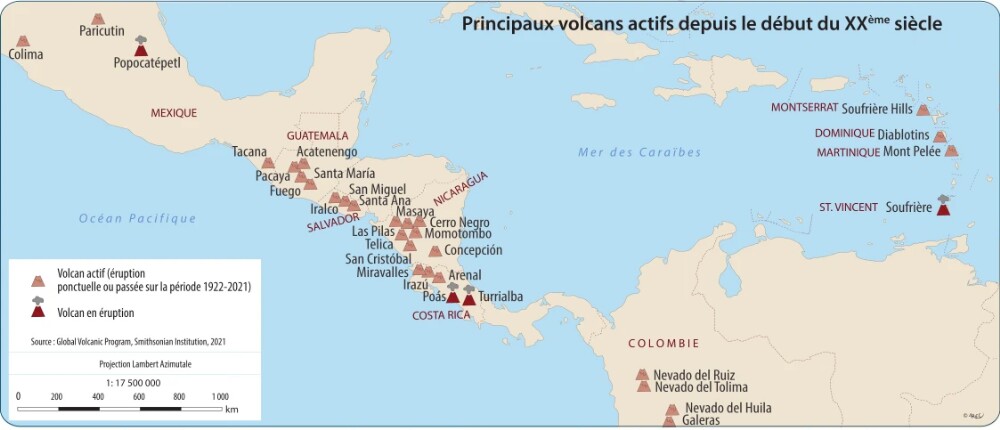

L’éruption pour spectaculaire qu’elle soit n’est pas propre à Saint-Vincent. L’ensemble de l’archipel est presque entièrement composé de volcans formés sur la zone de subduction.

Ces zones de subductions correspondent à des marges actives où la lithosphère océanique s'enfonce sous la lithosphère continentale ou sous une autre plaque océanique. Ces zones sismiques sont très actives.

Nombre des volcans actuels en activité sont de type péléen avec une plus ou moins grande complexité.

| Pays | Volcans | Altitudes (mètres) | Dates dernière éruption ou période d'activité |

| Haïti | La Vigie | 831 | n r |

| Saba | Mont Scenery | 887 | 1640 |

| Saint-Eustache | Quill | 601 | 1 er siècle ap.JC. |

| Saint Kitts | Liamuiga ou Mont Miserey | 1156 | Inactif depuis 1000 ans |

| Nevis | Nevis Park | 935 | nr |

| Montserrat | Soufrière | 1050 | 1995 - 2005 et 2010 |

| Guadeloupe | Grande S o ufrière | 1467 | 1976 |

| Dominique | Morne au D ia ble | 861 | nr |

| Diablotins | 1447 | 1997 | |

| Morne Trois Pitons | 1423 | 920 | |

| Martinique | Mont Pelée | 1397 | 1902 - 1924 et 1929 - 1932 |

| Sainte-Lucie | Qualibou | 777 | 1766 |

| Saint-Vincent | Soufrière | 1234 | 1976 – 1979 et 2021 |

| Grenade | Sainte Catherine | 840 | Inactif |

| Kick'em Jenny | -160 | 23 - 24 juillet 2015 (volcan sous-marin) | |

| Mexique | Fuego de Colima | 3860 | 2013 - 2017 |

| Paricutin | 2808 | 1943 - 1952 | |

| Iztaccihuatl | 5230 | 1868 | |

| Popocatepelt | 5465 | 2005 | |

| Pico de Orizaba | 5675 | 1846 | |

| San Martin de Tuxla | 1680 | 1796 | |

| Tac a na | 4060 | 1986 | |

| Barcena | 332 | 1952 - 1953 | |

| Guatemala | La Santa Maria | 3772 | 2010 |

| Almolonga | 3197 | 1878 | |

| El Fuego | 3753 | 2012 - 2018 | |

| Acatenengo | 3976 | 1972 | |

| Pacaya | 2552 | 2014 | |

| El Salvador | Santa Ana | 2381 | 2005 |

| Iralco | 1950 | 1966 | |

| San Salvador | 1893 | 1917 | |

| Ilopango | 450 | 1880 | |

| San Miguel | 2130 | 2017 | |

| Conchagüita | 505 | 1892 | |

| Nicaragua | Cosiguine | 872 | 1859 |

| San Cristobal | 1745 | 2016 - 2021 | |

| Telica | 1061 | 2016 | |

| C e rro Negro | 728 | 1999 | |

| Las Pilas | 1088 | 1954 | |

| Momotombo | 1297 | 2016 | |

| Concepcion | 1700 | 2009 | |

| Costa Rica | Ricon de la Vieja | 1916 | 2018 - 2021 |

| Miravalles | 2028 | 1946 | |

| A r enal | 1670 | 1968 - 2010 | |

| Poas | 2708 | 2017 | |

| Turialba | 3340 | 2017 | |

| Ircazu | 3432 | 1994 | |

| Panama | Baru | 3474 | 1550 |

| La Yeguada | 1297 | 1620 | |

| Colombie | Cerra Bravo | 4000 | 1720 |

| Cerra Machin | 2750 | 1180 | |

| Cerra Negro de Mayasquer | 4445 | 1936 | |

| Cumbal | 4764 | 1926 | |

| Dona Juana | 4150 | 1906 | |

| Galeras | 4276 | 2010 | |

| Nevado del Huila | 5365 | 2008 | |

| Nevado del Ruiz | 5321 | 1991 | |

| Nevado del Tolima | 5200 | 1943 |

On peut noter que toute la Région Caraïbe est soumise à une activité volcanique notable : alors même que la Soufrière de Saint-Vincent se manifestait, le San Cristobal, au nord-est du Nicaragua explosait entre le 8 et 11mars répandant des cendres sur les villes environnantes en particulier sur Chinandega.

Les séismes accompagnent les manifestations volcaniques : depuis le mois de décembre 2020, les volcanologues enregistrent sur les flancs de la Pelée une cinquantaine de séismes par jour. Notons toutefois qu’il n’y a pas de relation directe entre l’activité d’un volcan et un autre à proximité. Cela ne fonctionne pas comme des vases communicants.

Mais remarque particulière à Saint-Vincent, en moins de un demi siècle cette entité a connu deux épisodes volcaniques majeurs (1979 et 2021), ce qui est rare dans la région. Celui qui se déroule à l’heure actuelle est de bien plus grande intensité que le précédent.

L’île est aussi soumise aux cyclones , moins certes que les entités du nord de l’Archipel et les dernières inondations prouvent que les destructions peuvent être considérables. Enfin « last but no least » les courants amènent des lots de sargasses toujours plus importants qui altèrent les plages et génèrent des difficultés au quotidien pour les habitants.

Gestion de la perte de populations, des aléas climatiques, sismiques et volcaniques, sont les enjeux à venir de Saint-Vincent comme des autres îles de la Caraïbe.

1) Depuis les débuts de la colonisation de l’île on a enregistré 6 éruptions de la Soufrière faisant de celui-ci un des plus actifs de la zone : 1718, 1812, 1902 (6 000 morts),1971 (panache de 20 kms et nouveau dôme), 1978-1979 et 2021.

Note []

Pour citer ce document :

Bégot, M. (2021). La Soufrière de Saint-Vincent et les Grenadines. Atlas Caraïbe.