La Martinique depuis 1945

—

publié le 22 septembre 2011

(2011)

Problématique de la séquence

Travailler une chronologie :

Document mobilisé : « les grandes dates » France-Antilles. Hors-série, janvier

2000

Introduction

Document 1 : « La situation martiniquaise en 1946 »

G. Léti, France-Antilles, Hors-série

du

19/03/1996

La situation Martiniquaise en 1946

La Martinique en 1946, est dans une situation économico-sociale exiguë. L'économie et la

société ont été déstabilisées par la crise du sucre entre les deux guerres et par le blocus

pendant la guerre sous l'amiral Robert. L'exode vers la ville a commencé.

- Population : 210000 habitants; 7200 naissances soit 34 pour mille -2900 décès soit 13,80

pour. mille ; 482- abonnés téléphoniques; 108000 tonnes de marchandises transbordées

(import-export) ; 2 lycées ; 58 médecins ; 19 dentistes ; 38 sages-femmes ; 11 hôpitaux et

cliniques.

En 1946, au moment où la Martinique passe du statut de colonie à celui de département, la

situation économico-sociale de l'île qui se remet, petit à petit, des perturbations nées de la

seconde guerre mondiale, apparaître déplorable sinon catastrophique.

Au point de vue économique, tout a été bouleversé, tant les productions locales que le

commerce. En effet, le pays, à l'issue d'une séparation de quatre ans avec sa métropole, a du

vivre pratiquement en autarcie dans des conditions difficile, le statut de colonie ne lui

ayant pas permis de développer une économie autonome. Pendant la guerre, 7000 hectares ont

été plantés en vivres pour faire face aux besoins de première nécessité de la population, le

troc ayant souvent primé sur la monnaie. Une partie du troupeau a été abattu. En 1946, la

pénurie jusqu'alors à l'ordre du jour, tend à prendre fin avec la Libération mais les produits

alimentaires importés concurrencent les produits locaux. Leur prix baisse et les surfaces en

vivres diminuent de moitié.

En ce qui concerne les cultures d'exportation, on continue à cultiver le tabac, le coton, la

vanille, l'ananas, le café, la cacao, la banane et la canne- à -sucre. Prenons les exemples de

ces deux dernières productions. La banane a connu avant la guerre un premier démarrage lié à

la création de la société fruitière antillaise, au développement frigorifique de Fort-de-France

et la mise en place d'une flotte rapide de navires bananiers à cales refroidies. Il faut

ajouter à cela les prima à l'exportation. La superficie qui était de 200 ha en 1831 est passé

à 2141 ha en peu de temps et l'exportation avoisine 39 à 40000 tonna. La guerre Mentit le

mouvement et la surface plantée tombe à 440 ha, un essai d'exportation vers les États-Unis n'a

pas donné les résultats escomptés. La reprise s'amorce et les planteurs misent sur une

production de 60000 tonnes.

Quant à la canne-à-sucre, des 16000 ha cultivés avant 1939, il ne reste en octobre 1944 que

7250 et le tonnage n'est grue de 219000 tonnes par rapport aux 773000 cultivés avant la

guerre. La situation se redresse lentement, on pense atteindre 500000 tonnes et une production

de 20000 tonnes de sucre.

La société reste stratigraphiée avec les blancs créoles comme leaders de l'économie. On assiste

depuis l'avant-guerre à une forte concentration des fortunes et urne douzaine d'entre eux

disposent de fortune atteignant 10 à 15 millions de francs. Alors qu'à l'opposé les ouvriers

agricoles, travaillant le plus souvent à la tâche, disposent d'un salaire de 12 à 15 F par jour

sinon de 10 F D'autres possèdent des micropropriétés à flanc de morne. Le chômage reste

fréquent dans l'inter-récolte et dans les communes nombreux sont les assistés.

Les voyages se font toujours par des bateaux transatlantiques, l'aéroport n'est construit qu'en

1948. Les déplacements intérieures se font avec beaucoup de risques dans des autobus en bois, a

toit de tôle ou de bois, sur des mutes souvent défoncées pendant l'hivernage qui tiennent des

montagnes russes le plus souvent. L'île compte alors 5000 voitures et camions.

La population afflue vers Fort-de-France. Toute la partie basse est occupée, les

Terres-Sainvilles sont assainies mais le tout à l'égout n'est pas encore entamé. L'habitat

insalubre est la règle dans les alentours immédiats de la ville comme le morne Pichevin. L

alimentation commence à changer, le pain remplaçant progressivement la farine de

manioc.

Geneviève Leti est professeur d'histoire et présidence du Cercle Condorcet. Elle est membre

de l'association EGHIN. « France Antilles » Hors Série du 19 mars 1996

Consigne : Trouver dans le texte une phrase qui résume la situation de la

Martinique en 1946.

Problématique : En quoi la mise en œuvre de

la départementalisation a-t-elle constitué un tournant historique majeur dans l'évolution

politique, économique et sociale de la Martinique ?

I. L'ÉVOLUTION POLITIQUE : LA POURSUITE DE L'ASSIMILATION.

A - De la colonie au département

1 - La Martinique en 1945 : une « vieille colonie » à statut particulier.

2

- La loi du 19 mars 1946 : la Martinique devient un département français.

Doc.1 Pourquoi l'assimilation ?

(Livret Hatier

Lycée p.62.)

Nous considérons que seule l'assimilation résout les problèmes des vieilles colonies et répond

à leurs besoins actuels... Si les Antilles et la Réunion ont besoin de l'assimilation pour

sortir du chaos politique et administratif dans lequel elles se trouvent plongées, elles en ont

surtout besoin pour sortir du chaos social qui les guette. Citoyen français comme l'habitant de

Paris ou de Bordeaux, le Martiniquais par exemple, se trouve à l'heure actuelle aussi peu

protégé que l'habitant de la forêt ou du désert contre l'ensemble des risques sociaux. Dans un

pays à salaires anormalement bas et où le coût de la vie se rapproche très sensiblement du coût

de la vie en France, l'ouvrier est à la merci de la maladie, de l'invalidité, de la vieillesse

sans qu'aucune garantie lui soit accordée. Dans ces territoires où la nature s'est montrée

magnifiquement généreuse, règne la misère la plus injustifiable.

Aimé Césaire, député de la Martinique. Extraits des débats du Parlement.

Consigne : Étudier ce document pour mettre en évidence les arguments présentés par les partisans de l'assimilation en 1946.

Doc.2 La loi du 19 mars 1946.

(Livret Hatier Lycée p.63)

L'Assemblée nationale constituante adopte ;

Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Art. 1 : Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane

française sont érigées en départements français.

Art. 2 : Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne

sont pas encore appliqués à ces colonies feront, avant le ler janvier 1947, l'objet de décrets

d'application à ces nouveaux départements.

Art. 3 : Dès la promulgation de la présente loi, les lois nouvelles applicables à la métropole

le seront dans ces départements sur mention expresse insérée aux textes. La présente loi,

délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de

l'Etat.

Fait à Paris le 19 mars 1946.Félix Gouin. Journal officiel du 20 mars

1946.

Consigne : Étudier ce document

3 - La départementalisation des institutions

B - L'évolution des institutions

1 - La régionalisation

2- La décentralisation

3 - L'Europe : le 5

ème

niveau d'administration

C - La vie politique depuis 1945 : de l'espoir à la désillusion

1 - La naissance du PPM

Doc.3 La Martinique est un faux département.

(Livret Hatier Lycée p.63)

Malgré la loi du 19 mars 1946, la Martinique est un faux département. Elle demeure un pays

dont les caractères économiques, sociaux, politiques et culturels sont typiquement

coloniaux(...)

Les colonialistes français, qui sont habiles à masquer les injustices et les inégalités,

déclarent que la Martinique n'est plus une colonie. Les faits prouvent le contraire(...)

Le petit Martiniquais, au contact de la culture colonialiste, a perdu de vue sa propre

histoire, ses caractères propres. Mais malgré cette « assimilation », les Martiniquais prennent

de plus en plus conscience des caractères propres qui les différencient du Français. Notre

mentalité, nos traditions folkloriques, notre histoire originale qui révèle une lutte

incessante contre le colonialisme, ne sont pas identiques à celles des Français.

L'examen de ces caractères économiques, sociaux, politiques et culturels a montré que notre

pays est un pays différent de la France, un pays colonial, un pays soumis à l'impérialisme

(…).Partout dans le monde les peuples coloniaux luttent pour l'indépendance (…). Les

Martiniquais doivent prendre une part beaucoup plus large à la gestion de leurs propres

affaires.

Publication de la Fédération martiniquaise du Parti communiste. Janvier

1956.

Doc.4 - Manifestation à Fort-de-France en 1948.

2 - Les départementalistes contre les autonomistes. (1960-70)

3

- L

'

apparition du mouvement nationaliste (1970-90)

II - L'ÉVOLUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE : LA MARTINIQUE EN QUÊTE DE

DÉVELOPPEMENT

Problématique : Quel développement pour quelle

société ?

Consigne : S'appuyer sur la chronologie et la compléter

Doc.1

–

Martinique : chiffres du PIB (1950-1999)

| Années de recensement | Population (Nombre d'habitants) | Indice (fin d'année) des prix et salaires | P.I.B. en francs par habitant | |

| Prix | Salaires | |||

| 1950 | 216.618 | 932 | ||

| 1960 | 281.802 | 1.710 | ||

| 1966 | 314.300 | 100 | 100 | 3.312 |

| 1970 | 325.484 | 123,6 | 148 | 4.915 |

| 1973 | 328.809 | 154,3 | 229 | 7.268 |

| 1974 | ||||

| 1975 | 328.476 | 210,6 | 331 | 10.220 |

| 1980 | 326.138 | 370 | 636 | 18.713 |

| 1981 | 326.236 | 427 | 763 | 22.577 |

| 1982 | 326.510 | 469,5 | 890 | 27.390 |

| 1983 | 326.832 | 520,1 | 962 | 30.514 |

| 1984 | 327.643 | 561 | 1049 | 0 |

| 1999 | 381.325 | 0 | ||

Sources : 1950 à 1959 Source SEDES – 1960/1963 5ème Plan, 1970 à 1978 Cpte Eco – 70/78 n°15 p°36, 1978 à 1980 Cpte Eco – 78/81 n°112, 1981 à 1983 Comptes semi-définitifs, 1999 INSEE

Problématique

: Vers quel développement ? Ou : du sous-développement

vers un mal développement ?

A - La tertiarisation accélérée de

l'économie

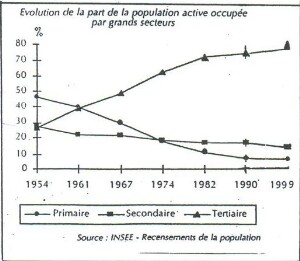

Doc 2 : Graphique : Évolution de la population active occupée par

grands secteurs

1 - Crise et mutation du secteur agricole

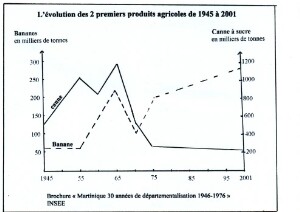

Doc 3 : Graphique : L'évolution des deux premiers produits agricoles de 1945 à 2001

2 - La faiblesse des activités industrielles

3 - Explosion du secteur tertiaire

B - D'incontestables progrès sociaux

Consigne :

trouver les chiffres de 1946 dans le document 1

1 - Les années 50-60 : un

sous-développement encore prégnant

Consigne : A partir du document

1

(partie I)

et de la chronologie, relever les éléments qui témoignent d'un sous-développement

encore prégnant dans les années 1950-1960

2 - Un incontestable

développement social

- Vers une société de consommation

Doc.1 – Martinique : Niveau d'équipements des ménages (1974-1999)

|

Niveau d'équipement

(% des ménages équipés) |

1974

|

1982

|

1990

|

1999

|

|

Eau courante

|

40,1

|

77,7

|

90,2

|

98,5

|

|

Électricité

|

45,3

|

72,3

|

90,3

|

97,3

|

|

Douche

|

28,7

|

62,4

|

82,5

|

95,1

|

|

WC

|

35,8

|

356,5

|

84,7

|

95,5

|

|

Tout à l'égout

|

nd

|

22,5

|

38

|

39,3

|

Source : INSEE, RGP.

- Vers un régime démographique moderne

Doc.2 – Martinique : Répartition de la population par grandes classes d'âges (1967-2000)(%)

| 0-19 ans | 20-59 ans | 60 ans et plus | ||||||

| 1967 | 1982 | 2000 | 1967 | 1982 | 2000 | 1967 | 1982 | 2000 |

| 54,4 | 43,6 | 31,9 | 37,9 | 44,9 | 54,6 | 7,0 | 11,5 | 13,7 |

Source : INSEE, RGP.

3 - Douloureuses mutations sociales ou vers un mal-développement ?

- Le chômage

Doc.3 – Martinique : Taux de chômage par sexe (1997-2000)

| Taux de chômage | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

| Total | 28,8 | 29,2 | 28,1 | 26,3 |

| Hommes | 25,4 | 26,2 | 24,4 | 22,1 |

| Femmes | 32,6 | 32,5 | 32 | 30,7 |

Source : INSEE, RGP.

III - L'

ÉVOLUTION CULTURELLE DEPUIS 1945

A- L'accès progressif à la culture de masse

1 - La modernisation des

médias

2 - Une uniformisation culturelle croissante

B - Les mutations des valeurs et des croyances

1 - Le recul de la pratique

religieuse

2 - Une élévation très nette du niveau scientifique et culturel de la population

C - L'éclosion d'une véritable culture martiniquaise

1 - Négritude et assimilation jusqu'aux années 1960

2 - La « quête identitaire » à partir des années 1960

CONCLUSION

CHRONOLOGIE

1945 (mai)

: Aimé Césaire élu maire de Fort-de-France

1945 (octobre)

: Aimé Césaire élu député de la Martinique à la première

Constituante avec L. Bissol.

1946 (19 mars) :

Loi érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la

Réunion et la Guyane. La loi a été adoptée à l'unanimité sur le rapport d'Aimé Césaire, le plus

jeune des députés d'outre-mer.

1947 :

1

er

préfet de la Martinique : Pierre Trouillé. Après son

installation et pour la 1ère fois depuis 1923, les forces de l'ordre faisaient feu sur les

ouvriers en grève et en tuaient trois : André Jacques, Henri Jacques et Mathurin Dalin et en

blessaient deux autres grièvement sur l'habitation Lajus au Carbet.

1949 :

Construction de l'aéroport du Lamentin. La piste, construite sur une

zone marécageuse, n'a que 1700 m de long. Elle est tout juste suffisante pour les longs

courriers.

1951 :

Grève des fonctionnaires pour les 40% (50 jours)

1956 :

Mars : grève de 60 jours en Martinique ; arrestation de 40 ouvriers

agricoles, condamnés à 700 jours de prison - hausse des salaires et signature d'une convention

collective.

1958 :

Création du PPM

La « Lézarde »

,

premier roman d' Édouard Glissant. Il obtient le prix Renaudot.

1959 :

Forte tension socio-raciale : volonté du patronat, de briser les acquis

de 1956.

1959 (20-21-22 décembre)

:

Émeutes à Fort de France. 3 morts,

50 blessés

1960 :

Ordonnance du 15 Octobre qui permettait de rappeler d'office en

Métropole sur proposition du préfet et sans autre formalité, tout fonctionnaire en service dans

les DOM dont le comportement était de nature à troubler l'ordre public. Trois des principaux

dirigeants du PC : Walter Guitteaud, inspecteur des PTT, Guy Dufond, professeur au lycée

Schoelcher et Armand Nicolas, professeur également furent mutés d'office en France en août.

Ayant refusé cette mutation, ils furent révoqués. Expulsion de fonctionnaires, d'enseignants

dont Alain Plénel, Edouard Glissant, Marcel Béville et Marcel Manville.

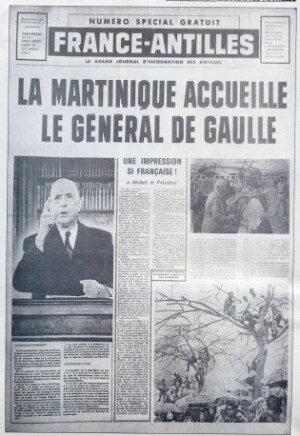

1960 (avril):

visite de De Gaulle à la Martinique - décret instituant la

départementalisation "adaptée"

BUMIDOM

14 usines à sucre, 105 distilleries

1964 :

Arrivée du premier vol Paris-Fort de France sans escale : Le Boeing

«Château de Vincennes» d'Air France s'est posé 8 h30 après son départ. Le vol s'est effectué

sans escale d'Orly au Lareinty. (mercredi 16 décembre)

Apparition de la télévision à la Martinique (21 décembre)

Naissance de « France-Antilles» créé par Robert Hersant en mars. Premier né de la presse

« industrielle» en Martinique.

1971 :

Mise en service de la raffinerie de pétrole à Californie. Raffinerie

destinée essentiellement à alimenter les 2 départements des Antilles français. Gaz, essences et

autres dérivés du pétrole brut sont produits désormais sur place.

Alfred Marie Jeanne est conseiller général de Rivière-Pilote.

1972 :

Inauguration de la station terrienne de télécommunication qui permet à

la Martinique d'être en relation avec le reste du monde.

1974 :

La départementalisation économique

Grèves dans la banane

1974 (février) :

massacre de Chalvet

1975 :

La Martinique a les mêmes billets et les mêmes pièces que la

Métropole

1977 :

Ouverture du Campus Universitaire de Schoelcher

1979 :

Pose de la première pierre de l'hôpital de La Meynard.

1981 :

Le 22 mai est déclaré jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage

en Martinique

1982 (février-mars) :

Loi relative aux libertés des communes, des départements

et des régions (loi de décentralisation).

Aimé Césaire est élu président du Conseil Régional

1982 (02 décembre) :

Décision du Conseil constitutionnel annulant la loi

d'adaptation de la loi de décentralisation du 2 mars, fusionnant le conseil général et le

conseil régional à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion.

1982 ( 31 décembre) :

Loi érigeant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et

la Réunion en régions monodépartementales.

1985 :

Mort de Marius Cultier (23 décembre). Célèbre pianiste martiniquais né

à Fort de France en 1943, il a grandi dans le quartier des Terres Sainville.

1988 :

Le Nègre et l'Amiral (R.Confiant)

1989 :

Publication de l'Eloge de la créolité (Bernabé, Chamoiseau,

Glissant)

1992 :

Texaco (P.Chamoiseau) - Obtention du prix Goncourt

1993 :

Aimé Césaire, élu depuis 1946 aux législatives, laisse la place à

Camille Darsières

Mort de Paulo Rosine (1948-1993) musicien martiniquais, il fut membre de la formation

« Malavoi».

Première émission d'ATV, première télévision privée de Martinique.

1996 ( 01 janvier) :

Achèvement de l'alignement sur la métropole des

prestations sociales et du montant du SMIC.

2003 ( décembre) :

Référendum en Martinique sur la réforme institutionnelle

proposant la création d'une collectivité territoriale unique à la place de la région

monodépartementale et l'administration par une assemblée unique élue pour cinq ans : regroupant

les compétences actuelles des deux collectivités existantes + des compétences nouvelles, en

matière de politique du logement, d'urbanisme, de transports, de fiscalité, de politique

culturelle et sportive et d'association à la négociation de traités dans l'espace caribéen. La

réforme a été rejetée (Martinique : 50,48 % de « non » - Guadeloupe : 72,98 % de

« non »).

2006 :

une usine à sucre (restant en fonction grâce à des subventions) et 8

distilleries.

Consigne : Surligner de couleurs différentes ce qui est politique, économique, social, culturel.

EN BREF

|

Les personnages clés

|

|

|

Aimé C

ÉSAIRE : 1913-2008

Poète et fondateur du mouvement littéraire de la Négritude. 1958 : fonde le PPM 1945-2001 : maire de Fort-de-France 1945-1993 : député de la Martinique 1983-1986 : président du Conseil Régional de la Martinique. 1945-1949 ; 1955-1970 : conseiller général de Fort-de-France |

|

Léopold BISSOL : 1889-1982

1945-1958 : député communiste de la Martinique. 1945 : conseiller municipal de Fort-de-France puis de Rivière Pilote. 1955 : conseiller général du Vauclin Considéré comme le fondateur du Parti Communiste Martiniquais. |

|

Edouard GLISSANT : 1928…

écrivain

,

poète

et

essayiste

antillais : au départ

adhérant aux thèses de la

Négritude

, il élabore par la

suite le concept d'

antillanité

et de

créolisation

.

De 1982 à 1988, il est Directeur du Courrier de l'Unesco. En 1989, il dirige le Centre d'études françaises et francophones de l'Université d'Etat de Louisiane (LSU). Depuis 1995, il est « Distinguished Professor of French » à la City University of New York |

Exercices

1 - Trouvez la réponse exacte

1- La Martinique devient un

département français en :

a- 1945 ?

b- 1946 ?

c- 1947 ?

2 –

Aimé Césaire n'a pas été :

a- Maire ?

b- Sénateur ?

c- Député ?

3 – Le sigle PPM signifie :

a- Parti Populaire Martiniquais

b- Parti Progressiste Martiniquais

c- Parti Populiste de la Martinique

4 – 22 mai est déclaré jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage :

a- En 1975 ?

b- En 1981 ?

c- En 1998 ?

5 –

Combien de distilleries compte t-on aujourd'hui en

Martinique :

a- 105 ?

b- 8 ?

c- 14 ?

6 –

Le journal France-Antilles a été créé en 1964 :

a- Par Alain Plénel ?

b- Par Edouard Glissant ?

c- Par Robert Hersant ?

7 –

Un référendum sur la réforme institutionnelle a été organisée

en :

a- Décembre 1981 ?

b- Décembre 1989 ?

c- Décembre 2003 ?

2 - Quelle loi a pour objectif de transférer des compétences de l'Etat aux

collectivités locales? Quand a-t-elle été votée?

Quelles en furent les conséquences pour les collectivités territoriales martiniquaises?

3 - Pourquoi a-t-on qualifié la Martinique de « centre de consommation » ?

4 - A l'aide de votre expérience et de vos observations (émissions de

télévision/radio regardées/écoutées, loisirs, lectures, musiques préférées…), peut-on affirmer

qu'il y a aujourd'hui, «uniformisation culturelle » chez les jeunes, en

Martinique ?

Pour aller plus loin

Littérature :

La Lézarde . (1958) E. Glissant, Nouvelle édition, Paris, Gallimard, 1997.

Ormerod . E. Glissant, Paris, Gallimard, 2003.

Cahier d'un retour au pays natal. Bordas, 1947

Manuels :

Histoire de la Martinique de 1939 à 1971. Tome 3. L'harmattan. A. NICOLAS

Economies insulaires de la Caraïbe. Éditions caribéennes. 1980. J. CRUSOL

Encyclopédies :

Antilles d'hier et d'aujourd'hui. Vol 2. Édition E. DESORMEAUX. 1978

La grande encyclopédie de la Caraïbe. Vol 9. A. BUFFON. Édition Sonoli, 1990

Revue :

Antiane Eco INSEE : avril 1997 n°34

Film :

Les 16 de Basse Pointe : Camille MAUDUECH 2008

Note []

Pour citer ce document :

Brival, B. , Verrecchia, M. , & François, Y. (2011). La Martinique depuis 1945. Atlas Caraïbe.